其實說清代的水利并不準確,在五馬村,,順渠而下,,有塊山崖題記記載,清乾隆五十一年(1786年)重修,,但之前是什么時候修建的,,已無從考證。但是重建以來,,該渠屢有修葺,。

逆渠而上,便到了五馬村東北的布鞋溝,該溝里有一道蓄水壩,,這就是該渠的起始,。該渠多沿山腰、山腳,,一側(cè)鑿巖開渠,,一側(cè)石塊砌筑,渠寬0.80至1米,。在該渠的起始處,,幾處坍塌的地方已換上了現(xiàn)代的預(yù)制水泥管。到進入五馬后向南流,,通過一座用石頭砌起的益民渡橋跨過南溝河流向東莊,、偏澗最終流入偏溝,總長約5公里,,主要灌溉五馬,、東莊、偏澗三村約500余畝農(nóng)田,。

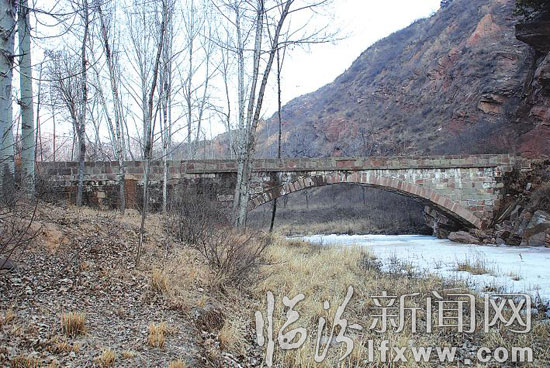

“以前這條渠跨過南河并不是通過這座益民渡橋,。”今年57歲的五馬村會計張根旺記得,,打記事起,,這渠就在使用,那時侯這條渠是通過桶槽(粗圓木一劈兩半中間掏空)渡過南溝河的,。上世紀80年代,,才用石頭砌起了這座益民渡橋。

在舊社會,,這里的水澆地租子也比別的地方高,。張根旺記得,土地承包到戶時,,修渠時都是按每家多少畝地出人力,。比如3畝地一股,要是6畝地就得干兩股的活,,誰家水澆地多,,誰得多干活。

張旺說,,五馬村的原名叫鳳凰池村,,而之所以改成五馬也和這條渠有關(guān)系。至今在該村還流傳著一個故事,,以前該村有一老漢經(jīng)常一大早起來拾糞,。該渠修起后的一天,這位老漢一大早去拾糞時看到五匹金馬在渠里飲水,后來村里人就開始追金馬,,一直追到該村南溝,,這五匹金馬跑進該溝的神仙洞內(nèi)。此后,,村里人將該村改為五馬村,。

也許這個傳說,只是對這條水渠惠民的一種贊美,。但是一條從有準確記載清重修水渠到現(xiàn)在,,仍然負責(zé)500余畝農(nóng)田的灌溉。這也是古人聰明的智慧,,巧妙利用地理優(yōu)勢,,充分利用水資源的典范。(記者 梁新紅 王隰斌)

來源:臨汾日報晚報版

【責(zé)任編輯: 賈亮】

責(zé)任編輯:臨汾新聞網(wǎng)編輯

上一篇: 感動世界的忠義歌

下一篇: 李敏才榮獲全國十佳小學(xué)校長