4月8日清晨,,霧鎖黎平。在蒙蒙煙雨中,,黔東南州融媒體中心“百年奮斗路·百城訪初心”采訪組走進中國歷史文化名街---黎平翹街,,漫步于百年古街上,,瞻仰了黎平會議舊址和黎平會議紀念館,,86年前那個決定黨和紅軍命運的歷史時刻仿佛又閃現(xiàn)在眼前,。

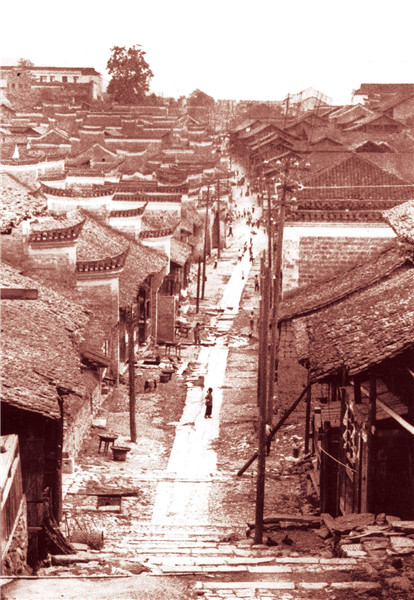

黎平古城翹街上的黎平會議會址,。圖片由黎平縣融媒體中心提供

1934年12月18日,,中央紅軍在翹街召開長征途中第一次中共中央政治局會議,,史稱“黎平會議”。經(jīng)過激烈爭論,,政治局采納了毛澤東向黔北進軍的正確主張,,為遵義會議的召開奠定了思想和組織基礎,從根本上實現(xiàn)了轉折,,為中央紅軍的戰(zhàn)略轉移指明了正確方向,。

作為紅軍進入貴州的“第一城”,黎平因此又被稱為“曙光之城”,。

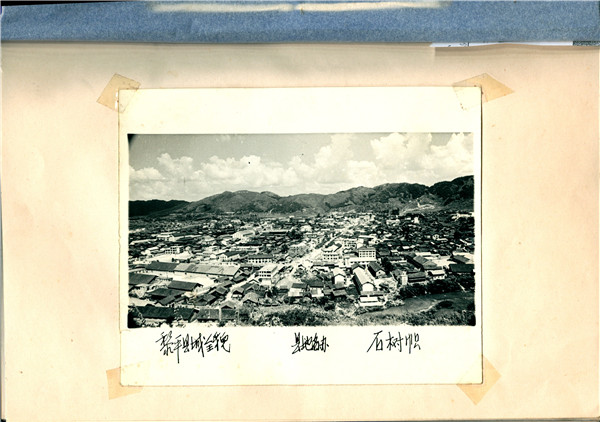

20世紀70年代的黎平縣東門翹街舊景,。圖片由黎平縣融媒體中心提供

翹街,因街道中段下凹,,兩端緩緩翹起,,形似翹起的扁擔而得名。當?shù)厝罕娫?jīng)形象地比喻黎平會議與翹街之間的“長征情”---“一根挑起過紅軍長征重擔的翹扁擔,,使紅軍一進入黎平就看到了黎明,!”

如今,黎平翹街舊貌依存,,一座座四合院,,一排排封火墻,一個接一個錯落有致,,向每一位到這里的游客鋪開了一幅厚重的歷史畫卷,。

黎平會議會址是貴州紅色旅游的經(jīng)典路線。黎平會議會址于2005年11月被中宣部命名為第三批“全國愛國主義教育示范基地”,,2006年6月被國務院公布為“第六批全國重點文物保護單位”,,目前是全國青少年愛國主義教育基地、全國100個紅色旅游經(jīng)典景區(qū)之一以及全國30條紅色旅游精品線路之一,。

“黎平會議是長征偉大轉折的序曲,,它最重要的成果就是首次調整了長征落腳點,,避免了與敵軍第五道封鎖線相撞,這在關鍵時刻起了極大作用,?!崩杵綍h紀念館館長張中俞說。

20世紀70年代黎平老縣城全貌,。圖片由黎平縣融媒體中心提供

據(jù)介紹,,黎平會議紀念館館內藏有珍貴的歷史照片300余幅、實物100余件,。從2009年開館至今,,累計參觀人次已達500多萬人次,。近三個月,,每天接待1000余人次。

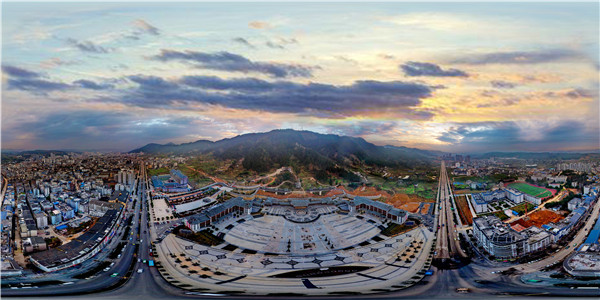

素有侗族大歌之鄉(xiāng),、鼓樓之鄉(xiāng)美稱的黎平縣,,是連通湘、黔,、桂三地的交通要沖,,是全國侗族人口最多的縣,是紅色革命區(qū),,也是綠色生態(tài)景點,。近年來,該縣將紅色黨史文化,、綠色生態(tài)文化,、彩色民族文化等旅游資源有機結合,既保護和傳承紅色基因,,又帶動產業(yè)發(fā)展,,實現(xiàn)經(jīng)濟大飛躍。

當日下午,,記者從翹街出發(fā),,前往“紅軍橋”舊址采訪。沿著美麗的鄉(xiāng)村旅游公路,,來到河邊隘口望去,,河對岸的田壩綠意盎然,群眾正在忙著農事,。這是在紅軍長征過程中一個重要村莊——黎平縣高屯街道高屯社區(qū)少寨,,通往村莊架著一座木橋,這就是美名永傳的少寨紅軍橋,。

今年70歲的吳錫焰背著鐮刀簍經(jīng)過紅軍橋,,他剛去田壩割草回來,。像所有少寨村硬朗而健談的老人一樣,吳錫焰講起了紅軍進入少寨的歷程,。

“聽我大伯他們說,,當年的橋又窄又朽,為了讓紅軍能夠過河,,寨上人有的獻圓木,、枋板,甚至有人拆了門板來做橋板,,與紅軍指戰(zhàn)員一道架好橋,,紅軍走的時候又幫我們把橋加固、修高……”吳錫焰告訴記者,,每當八舟河漲水毀橋,,少寨人都會主動按當時模樣對河上木橋進行整修。

黎平全景,。圖片由黎平縣融媒體中心提供

如今的少寨,,田園疊翠,竹林搖曳,,人民富足,。在紅軍橋下游約200米處,一座結實平穩(wěn)的水泥橋于2019年修建完成,,當?shù)匕傩辗Q呼它為“新紅軍橋”,。作為“少寨紅軍橋”的姊妹橋,“新紅軍橋”繼承了這里厚植的紅色基因,,成為了當?shù)厝罕姷摹爱a業(yè)橋”,。

橋旁,一家“紅軍橋民居接待點”農家樂映入眼里,。記者走進去,,店主黃明全和家人正忙著為來自北京和上海的游客們準備晚餐。

“門前有紅軍橋,,旁邊有桂花臺茶旅體驗基地,,我們家在中間正好受益,感謝紅軍給我們留下紅色旅游財富,!”黃明全告訴記者,,近年來依托紅色文化資源,縣里發(fā)展鄉(xiāng)村旅游,,他們家的農家樂生意一直很好,。

站在橋上,這頭是革命老區(qū)人民綻放出新時代光芒的紅色基因,那頭是“脫貧致富,、邁向小康”振興發(fā)展的綠色動能,。八舟河靜靜地流淌,見證了光榮的歷史,,憧憬著光明的未來,。

短評:

走好新時代的長征路

黨和紅軍幾經(jīng)挫折而不斷奮起,歷經(jīng)苦難而淬火成鋼,,長征路上的黎平會議,,是永遠激勵我們堅定理想信念的生動教材。

重溫這段光榮歷史,,我們在新時代深刻地理解到,,只有堅持黨的領導,才能走向勝利之路,。

如今,,86年過去了,黎平縣已脫貧摘帽,,各行各業(yè)欣欣向榮,。黎平會議留下的紅色基因,激勵著一代又一代黔東南人民砥礪前行,,共同追求著偉大夢想。

走好新時代的長征路,,必須把黎平會議精神作為奮勇向前的不竭動力,,用黎平會議提出的“三敢精神”鼓舞和引領后發(fā)趕超新征程。(記者 潘皇林 余天英)

責任編輯:暢任杰