溯“源”之旅

溯“源”之旅

——“歷法之源”天象觀測體驗活動側(cè)記

臨汾新聞網(wǎng)訊 “坐地日行八萬里,巡天遙看一千河,?!笔聦嵣希腥A民族古往今來淵源已久的天象觀測活動,,就是在“問道上蒼”。

我們的先祖很早就在日出而作、日落而息的勞作中,,觀察探究宇宙的奧秘。當他們還在采集果實和漁獵時,,已對自然界的寒來暑往,、月圓月缺、動物活動規(guī)律等有了一定的認識,。到新石器時代,,人們迫切需要掌握農(nóng)時,探索日照,、雨量,、氣溫,、霜期等自然規(guī)律。隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展,,對農(nóng)時的準確性提出較高要求,,加上人們對天象和物候之間關(guān)系認識的加深,對天文和氣象觀測也愈加重視,。

觀天象,,知時節(jié)。承襲千年的農(nóng)耕時代,,天象觀測作為先民與蒼穹構(gòu)建“無聲對話”,、完成“訊息共享”的最佳通道,澤及萬邦倉廩盈實的“先知”效應(yīng)責(zé)無旁貸,、無可取代,。

6月4日至5日,響應(yīng)我市“歷法之源”天象觀測體驗活動的盛情相邀,,來自全國氣象宣傳與科普中心,、中國氣象學(xué)會、北京天文館等國字號天文氣象機構(gòu)的多位知名專家學(xué)者與河南,、湖北,、湖南、陜西四省氣象學(xué)會的數(shù)余名高級工程師們,,懷揣對“歷法之源”——襄汾陶寺古觀象臺的滿心好奇與憧憬神往,,從四面八方如約而至齊聚平陽。

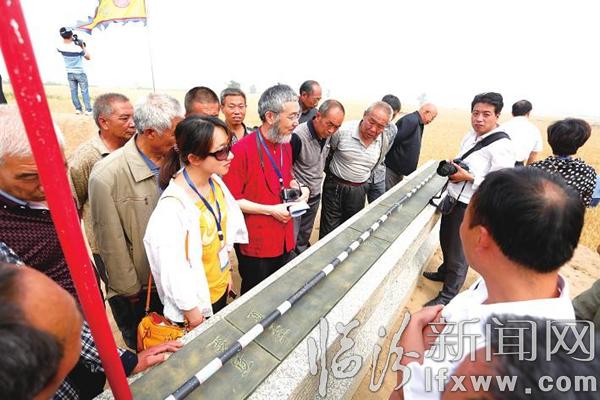

專家學(xué)者觀看“圭”尺,。記者 鄭遠飛 攝

觀象體驗 夢回千年

蔚藍碧空云卷云舒,,間或掠過習(xí)習(xí)微風(fēng),6月4日上午的天氣足夠給力,。身為此次“歷法之源”天象觀測體驗活動啟動儀式的首發(fā)現(xiàn)場,,當日的襄汾陶寺古觀象臺遺址整飭一新閃耀亮相,名流云集熱鬧非凡,。通往古觀象臺的道路兩側(cè),,鱗次櫛比地聳立起一幀幀“中國源頭·文明根祖”——陶寺考古遺址公園的巨幅展版,吸引著不少賓客駐足賞析一番,。其中一塊“陶寺觀象臺與圭表”的專題版面更博得了賓客極高的關(guān)注度,。

“鐘靈毓秀的晉南大地上,斑斕閃爍著一顆璀璨的文化瑰寶,,它就是襄汾陶寺遺址,。距今4300年——3900年的陶寺遺址,已被公認為是最早的中國,。2003年,,在襄汾陶寺遺址發(fā)現(xiàn)了一座觀象臺基址,,這一重大發(fā)現(xiàn)在陶寺考古探索挖掘體系中具有里程碑意義。陶寺古觀象臺與圭表共同組成了當今世界上最早,、最先進的‘測日出方位’,、‘測正午日影’的天文觀測系統(tǒng)。其出現(xiàn)時間可以追溯到公元前2100年的原始社會末期,,比目前世界上公認的英國巨石陣觀測臺還要早500年,。古觀象臺的發(fā)現(xiàn),完美印證了《尚書·堯典》中‘歷象日月星辰,,敬授民時’的記載,,是帝堯時觀天授時的重要實物證據(jù)?!爆F(xiàn)場解說員富有磁性的聲音甫一響起,,又仿佛在瞬間時空穿越夢回千年。

記者在現(xiàn)場看到,,作為迄今為止考古發(fā)現(xiàn)世界最早的觀象臺遺址,,陶寺觀象臺包含13根石柱、12道觀測縫和一個觀測點,。觀測者只需立于觀測點圓心,,透過柱間縫隙觀測正東方的日出,就可據(jù)此判斷出當時的節(jié)氣,。

現(xiàn)場有不少人問及觀象臺的觀測方法,,解說員娓娓道來:“觀測早上日切于峰頂時是否在縫正中,如果日切在某縫正中,,則是陶寺立法中某一特定的日子。研究表明,,這12道縫中,,1號縫觀測不到日出除外,7號縫居中,,是春分,、秋分的觀測縫,2號縫是冬至觀測縫,,12號縫是夏至觀測縫,,2號和12號縫各用一次,其余9道縫于上半年和下半年各用一次,,也就是說,,從觀測點可以觀測一個太陽回歸年的20個時節(jié)?!?/p>

事實證明,,陶寺觀象臺的觀測精確度經(jīng)得起科學(xué)論證,。中科院考古所山西隊曾于2003年和2005年兩年,先后77次實地模擬觀測得出,,24節(jié)氣與陶寺立法的冬至,、夏至、春分,、秋分四個節(jié)氣一一對應(yīng),,誤差很小。由此表明,,4100年前制定的20個節(jié)令立法,,是當時全世界已知最縝密的太陽立法,也是當今24節(jié)氣的直接源頭,。

圖為啟動儀式現(xiàn)場,。記者 鄭遠飛 攝

文明瑰寶 智慧結(jié)晶

在陶寺遺址中,不單發(fā)現(xiàn)有觀象臺,,還在一座大墓中出土了一件木桿——“圭”,。圭表是古代帝王在建國之前確立“天下之中”的工具,也就是一套觀測日影的天文系統(tǒng),。陶寺出土的木桿上繪有綠黑相間的色段刻度,,也就是圭尺。測量之時,,把代表“8尺之表”的木桿垂直立于地面,,將有刻度的“圭”平置與“表”垂直,這樣就可以測定“圭”影的長度了,。

在2009年6月21日(夏至日),,中科院考古所和中國天文臺的專家用這套圭表,在陶寺遺址測定夏至日日影長度折合成當時的度量衡計算,,剛好為1.6尺,,肯定了古籍《周髀算經(jīng)》中“天下之中就是在夏至日影長1.6尺的地方”的記載。通過這樣的方法,,在由圭表測定的地中或中土所建之都,、所立之國是“中國”概念的最初含義,陶寺就是“最早中國”之所在,。

省科協(xié)副主席王德貴參觀后指出,,能夠在古人曾經(jīng)“歷象日月星辰”的地方進行天象觀測體驗,有機會親自參觀和領(lǐng)略全國乃至全世界最古老的觀象臺,,體驗一番穿越時空的愜意;同時,,也對老祖先在科學(xué)技術(shù)的探索與應(yīng)用有了切身體會與感受。這是一次很好的科普文化傳播活動,,對進一步探尋天文氣象科學(xué)技術(shù)的發(fā)展有很好的助推作用,。

“歷象日月星辰,,敬授民時?!闭\如中國氣象學(xué)會科學(xué)普及部處長張偉民所說,,臨汾是一片神奇的沃土。這里的先民早在4000多年前的原始社會末期,,就根據(jù)地平歷太陽觀測,,制定出一個太陽年20個節(jié)令的歷法。這代表了當時天文學(xué)發(fā)展的最高水平,,也是今天中國二十四節(jié)氣的直接源頭,。

同時,帝堯按照日月星辰的運行規(guī)律劃分季節(jié),指導(dǎo)百姓進行耕種,。通過觀測制定和校訂歷法,,判定農(nóng)時,兼顧宗教節(jié)日和重大氣候變化臨界點,。觀象授時,,與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)氣象和氣象觀測學(xué)科一脈相承。

“陶寺古觀象臺這一珍貴的歷史古跡,,是中華文化中科學(xué)活動最早的實物之一,,是民族生命力和創(chuàng)造力的體現(xiàn),是民族智慧的結(jié)晶,,也是人類文明的瑰寶,。”張偉民告訴記者,。

當日10時30分許,,參觀完陶寺觀象臺的專家學(xué)者顯然是意猶未盡三五成群,在返回大巴的途中就“最早中國”發(fā)展,、生活的方方面面展開又一輪熱議討論,。

群眾進行天象觀測體驗。記者 鄭遠飛 攝

“昆侖”歷山觸碰感悟

接下來一站,,是古稱“昆侖”的鄉(xiāng)寧云丘山——相傳這里是伏羲、女媧繁育華夏子孫之地,。近一個半小時的車程,。

景區(qū)門口一隅,一個碩大的電子屏上正滾動播放氣象科技宣傳片;不遠處??康囊慌_氣象工作車,,搖身一變?yōu)楸倍沸l(wèi)星氣象預(yù)警發(fā)布系統(tǒng)、現(xiàn)代氣象觀測儀器,、氣象現(xiàn)代業(yè)務(wù)服務(wù)系統(tǒng)及氣象應(yīng)急裝備參觀展示的一道流動風(fēng)景;與之同步,,有關(guān)古天文觀測及現(xiàn)代氣象科技,、氣象科普知識宣傳畫板也一一擺放在景區(qū)外圍的醒目位置。

“歡迎大家來到美麗的云丘山參加天象觀測體驗活動”,,下車站定,,一口老北京味的普通話問候撲面而來。發(fā)聲的是一位身著上世紀“復(fù)古風(fēng)”的深色絨質(zhì)外套,,神采奕奕,、精神矍鑠的老者,熱情的招呼聲里透著真誠,。

老人叫閆玉寧,,今年68歲。在鄉(xiāng)寧云丘山景區(qū)負責(zé)文化宣傳工作,?!霸魄鹕焦欧Q昆侖山,它與歷法的淵源委實不淺,。上古時云丘山為唐堯,、虞舜和夏禹之望岳,觀天測時在此起步初始,?!遍Z玉寧告訴記者,“堯命他的天象官羲和(羲仲,、羲叔,、和仲、和叔四人)在云丘山的南面山腳下,,通過觀測北斗星斗柄確定節(jié)氣,,制定歷法。羲和四人分別在鄉(xiāng)寧云丘山腳下的東社,、中社,、西社、高榘四個地方以云丘山圓大正為北頂高榘,,觀測變化的北斗星,,斗柄正東為春分,斗柄正南為夏至,,斗柄正西為秋分,,斗柄正北為冬至,一舉確定了兩分兩至,?!币沓菤v山舜王坪與歷法關(guān)系之密切也 不遑多讓。相傳舜王當年耕治此山時,曾編織了黃河流域的物候歷——《七十二候歷》,。

此書成為我國最早的結(jié)合天文,、氣象、物候知識指導(dǎo)農(nóng)事活動的歷法,。

6月5日上午,,有淅淅瀝瀝的小雨陪伴,專家學(xué)者們信步走在與草原地貌并無二致的歷山奇觀——舜王坪亞高山草甸上,,在“天然氧吧”深呼吸清新滋潤的高含量負氧離子,,環(huán)伺四周則是裊裊升騰云霧繚繞的“人間天上”,無疑更添幾分心曠神怡,、漫步云端的愉悅體驗,。

走著走著,一疊疊形似書本的怪石進入視野,。據(jù)稱,,這是天書石。傳說當年舜在此耕作時,,得天書而讀之,,后創(chuàng)造出中國最早的物候歷——《七十二候》。物候歷以五日為候,,三候為氣,,六氣為時,四時為歲,,一年二十四節(jié)氣共七十二候,。各候均以一個物候現(xiàn)象相應(yīng),稱候應(yīng),。七十二候候應(yīng)的依次變化,,反映了一年中氣候變化的一般情況。

當然,,這畢竟只是傳說,。不過,歷山素有絕佳天文觀測場地的公認美譽,。這里年平均日照為2319.0小時,,年總輻射量為123.695千卡、平方厘米,,晴天日數(shù)達253天,,場地視野開闊,氣流相對比較穩(wěn)定,,周圍沒有大氣污染和光污染,天文觀察者可以一覽無余地飽 覽星空。

“這次‘歷法之源’天象觀測體驗活動,,不僅是古代與現(xiàn)代天象觀測的對比與碰撞,,更是一次重要的文化體驗和交流?!笔庀缶指本珠L張洪濤對活動給予高度評價,,“臨汾歷史悠久、人杰地靈,,是華夏民族的重要發(fā)祥地之一和黃河文明的搖籃,。‘歷法之源’天象觀測體驗活動在這里舉辦,,將對外界進一步感悟帝堯文化的精髓,、領(lǐng)略臨汾源遠流長的歷史文化產(chǎn)生積極影響?!?/p>

體驗天象變幻,,追溯歷法淵源,感受帝堯文化,。6月5日下午5時20分,,歷經(jīng)4個小時的“長途跋涉”,大巴車緩緩駛停在金都花園酒店門前,,歷時兩天的“歷法之源”天象觀測體驗活動也隨之圓滿結(jié)束,。

觀測活動雖告一段落,但全市上下圍繞帝堯文化旅游品牌打造,,促進文化旅游深度融合的各種嘗試與探索卻永無休止符,。憑借我市獨有的歷史文化資源“金礦”,完全有理由令氣象科普與文化旅游有機互動和諧共生,,突出獨特歷史文化內(nèi)涵,,彰顯地域文化魅力,進一步提升我市旅游文化產(chǎn)業(yè)的品位,、精神價值和人文含量,,最終為我市建設(shè)“中西部旅游強市”源源不斷注入內(nèi)生動力。記者 王小庚

責(zé)任編輯:張茜