廣勝寺位于山西洪洞縣城東北17公里的霍山南麓。

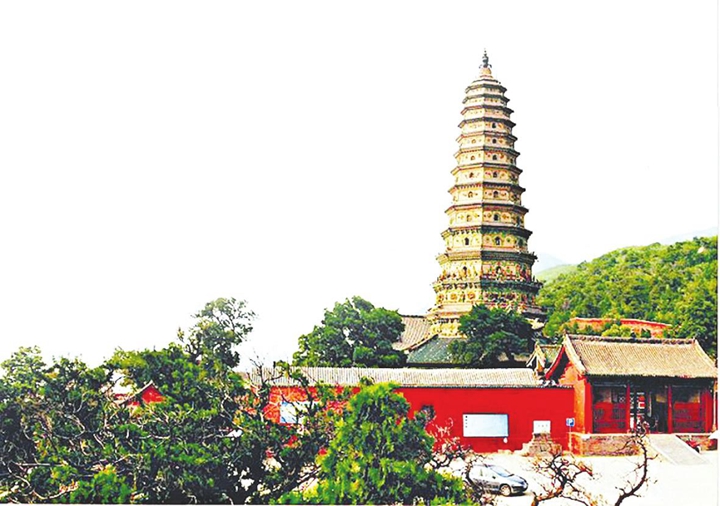

廣勝寺創(chuàng)建于東漢建和元年(147年),初名俱盧舍寺,,唐代改稱今名,。元大德七年(1303年)發(fā)生大地震時(shí)毀壞,后來(lái)重新修建,。明、清又屢經(jīng)修葺,整個(gè)建筑大部仍保持著元代的建筑風(fēng)格,。寺院依山傍水,古樹成陰,,霍泉水從山下磐石中涌出,,山青水秀,風(fēng)景幽雅,。寺分上,、下寺和水神廟三處大的建筑群。上寺在霍山巔,,翠柏環(huán)抱,,古塔聳峙,琉璃構(gòu)件金碧輝煌,。下寺在山麓,,隨地勢(shì)起伏而建,高低錯(cuò)落,,層疊有致,。水神廟與下寺毗鄰,墻垣相連,,廟里供奉著明代應(yīng)王,,廟中的元代戲劇壁畫在國(guó)內(nèi)外享有盛名。

上寺由山門,、飛虹塔,、彌陀殿、大雄寶殿,、毗盧殿,、觀音殿、地藏殿及廂房,、廊廡等組成,。寺院的前部是三間懸山造山門,門下有金剛二尊,,左右對(duì)峙,,威武雄壯。門內(nèi)矗立著高大的琉璃磚塔,名飛虹塔,,塔始建于東漢,,后代屢經(jīng)修建,現(xiàn)存塔是明代重建的,,平面呈八角形,,十三級(jí),高達(dá)47.31米,;塔全身用黃,、綠、藍(lán)三彩琉璃裝飾,,富麗堂皇,,五彩繽紛;檐下有斗栱,、倚柱,、佛像、菩薩,、金剛,、花卉、鳥獸等各種構(gòu)件和圖案,,十分精致,,塔的底層四周設(shè)有回廊,塔內(nèi)中空,,有階梯可攀至十層,,設(shè)計(jì)十分巧妙,,為我國(guó)琉璃塔中的杰作,。

塔后為彌陀殿,面寬五間,,進(jìn)深四間,,單檐歇山頂,殿內(nèi)主像是彌陀佛,、觀音和大勢(shì)至西方三圣,,塑像工藝精湛,是元代塑像中的精品,;殿的東壁及扇面墻上繪滿了三世佛及諸菩薩壁畫,。金皇統(tǒng)年間平水版大藏經(jīng)4000余卷原來(lái)就藏在這里,現(xiàn)存北京圖書館,,是研究中國(guó)印刷史不可多得的實(shí)物資料,。

大雄寶殿面寬五間,進(jìn)深六架椽,單檐懸山頂,,殿內(nèi)佛龕三間,,供釋迦、文殊,、普賢像,,佛像都是木雕的,比例適度,,肌肉豐潤(rùn),,神態(tài)自若;殿兩側(cè)有鐵鑄的十八羅漢和龕背觀音韋陀等像,,都是清代補(bǔ)造的,。

毗盧殿寬五間,廡殿式,,殿內(nèi)兩側(cè)山墻施大爬梁,,結(jié)構(gòu)奇特,是元代建筑藝術(shù)富有成就的實(shí)例,;殿內(nèi)的神臺(tái)上塑有三佛四菩薩,,四周設(shè)有木雕佛龕,龕內(nèi)放有鐵佛三十五尊,,殿的后壁繪有釋迦和十二圓覺(jué)菩薩,,技藝最佳。

下寺由山門,、前殿,、后殿、垛殿等建筑組成,,都是元代的建筑,。山門很高,三間見(jiàn)方,,單檐歇山頂,,前后檐加出雨搭,又似重檐樓閣,,構(gòu)造別致,。前殿五開(kāi)間,懸山式,,殿內(nèi)只用兩根柱子承托,,梁架施大爬梁承,形如人字柁架,,設(shè)計(jì)十分精巧,。后殿建于元至大二年(1309年),,面闊七間,九檁八椽,,單檐懸山頂,,殿內(nèi)的主像是三世佛,兩旁為文殊,、普賢二菩薩,,衣著自然,都是元代塑造的,,殿內(nèi)四壁原來(lái)繪滿了壁畫,,1928年被盜賣出國(guó),現(xiàn)藏美國(guó)堪薩斯城納爾遜藝術(shù)館?,F(xiàn)殘存于山墻上部的畫面內(nèi)容為善財(cái)童子五十三參,,畫工精美,色澤富麗,。南壁有一幅“大行散樂(lè)忠都秀在此作場(chǎng)”壁畫,,記載了元代戲劇演出的情況,是研究中國(guó)戲劇史極其珍貴的資料,。

水神廟分前后兩進(jìn)院落,,由山門、儀門,、明應(yīng)王殿及其兩側(cè)廂房窯洞組成,。明應(yīng)王殿面寬、進(jìn)深各五間,,四周圍有回廊,,重檐歇山頂,殿內(nèi)的梁架風(fēng)格平素,,沒(méi)有特殊之處,;殿內(nèi)塑有水神明應(yīng)王及其侍者像十一尊,塑像的相貌,、衣飾和手法都是元代的風(fēng)格,;殿內(nèi)四壁繪滿了壁畫,面積總共達(dá)197平方米,,內(nèi)容是祈雨降雨圖以及歷史故事;南壁東側(cè)的戲劇畫中,,所畫演員行當(dāng)齊全,,服裝、道具,、樂(lè)器,、幕布、化妝、布景,、舞臺(tái)等構(gòu)圖嚴(yán)謹(jǐn),,色彩純樸渾厚,人物傳神達(dá)意,,反映了中國(guó)元代雜劇興盛時(shí)期的真實(shí)情況,,是中國(guó)元代壁畫中不可多得的精品。

本報(bào)綜合

責(zé)任編輯:付基恒