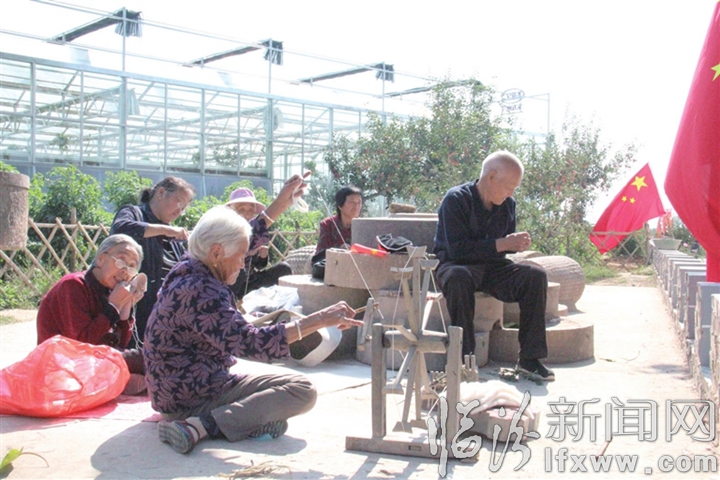

圖為劉福賢等人“擺弄”手藝時(shí)的場景,。

臨汾新聞網(wǎng)訊 幾位老大娘,、“穿越”而來的一架小型紡車、幾塊“夾芯”布,不時(shí)有路人駐足,,或觀看,、或拍攝,、或戲耍,,這是日前記者在吉縣東城鄉(xiāng)社堤村一隅看到的一幕。

她們熟練地操弄著這些“稀罕物”,,十指靈動(dòng)之間流淌著最質(zhì)樸的匠心,,讓人們的思緒由“近”及“遠(yuǎn)”。

一位頭發(fā)花白的老人將搓好的棉條纏繞在紡車的錠子上,右手輕輕搖動(dòng)紡車,,帶動(dòng)錠子高速旋轉(zhuǎn),,使棉條的一端絞纏成棉線。同時(shí),,左手陸續(xù)松動(dòng)、適度拉伸棉條,,使棉線不斷變長……就這樣循環(huán)往復(fù),,不一會(huì)兒,一個(gè)線穗子紡成了,。

恰逢村中的“蘋果小鎮(zhèn)”盛會(huì),,游客在觀光、游覽的同時(shí),,不禁被這道“新奇”的風(fēng)景深深吸引,,紛紛掏出手機(jī)拍攝。一些城里來的小孩子涌到轉(zhuǎn)動(dòng)的紡車前,,好奇地東摸摸西看看,。

在幾位“拍客”的鏡頭里,紡線老人的雙手雖然蒼老,,但是那股靈活勁卻不輸給年輕人,。老人名叫劉福賢,今年80歲,,12歲時(shí)就能紡線,、織布,曾是村里有名的巧手,。她說,,過去孩子結(jié)婚、老人做壽,,都需要備上幾塊手工織布?,F(xiàn)在,市面上什么都能買得到,,材質(zhì),、花色的選擇更多。對(duì)這門老手藝,,“舍不得丟下,,還是親手做的東西最好!”她說,。

一旁,,幾位老人一邊說說笑笑,一邊忙著手里的活計(jì),將一層又一層的鞋墊用線“摞”起來,。一些年輕人頓時(shí)來了興致,,緊接著又圍了過去。78歲的陳義章笑呵呵地說:“我們?cè)诩{千層底,,就是你們常說的‘白邊鞋’的鞋底,。以前,日子不好過,,鞋底只能用不穿的舊衣服或是做衣服剩下的邊角料來制作?,F(xiàn)在,日子好了,,鞋底也換成新買來的白色棉布了,。”

“先把棉布用糨糊一層層貼在一起,,曬干成布板,,再根據(jù)腳的大小和想要的鞋底厚度,剪出一個(gè)個(gè)鞋底樣,?!标惲x章老人興致勃勃地介紹起制作流程,“用一根繡花針穿上麻繩,,把七八個(gè)鞋底樣疊加,、縫制起來。加工時(shí),,針腳要分布均勻,,每一針都要用手拉緊,才能確保鞋底牢固,、耐穿,。不忙時(shí),兩三天就可以納成一對(duì)鞋底,?!?/p>

費(fèi)時(shí)費(fèi)力費(fèi)功夫的老手藝,對(duì)于現(xiàn)在的年輕人而言“太不劃算”,。但老人們卻樂在其中,,嫻熟地重復(fù)著同樣的動(dòng)作:一根針在厚厚一摞白色棉布上來回飛舞,針拉一拉,,線緊一緊,,留下一排排密密麻麻、整齊有序的針腳,。即便雙手布滿老繭,,腰背累得酸痛,,他們的心依然是甜的?!凹胰讼碌馗苫顑?,還是穿千層底鞋最舒服,透氣,,不臭腳……”

在此展示“絕技”,,她們有自己的“小心思”:“早知道有這么多小娃娃過來,我們就提前準(zhǔn)備一些鞋墊和粗布,,送給大家做紀(jì)念了,。老手藝一代代地傳了下來,不能就這樣丟了,。希望,,我們的堅(jiān)持能引起年輕人的關(guān)注和喜愛,?!?/p>

曾幾何時(shí),補(bǔ)鍋,、磨剪子,、爆爆米花的叫賣聲充斥著大眾的生活。時(shí)過境遷,,這些“純手工”行當(dāng)如今已難覓其蹤,。此時(shí),紡車,、千層底,,一拉一拽、一針一線之間,,割舍不下的是歲月的記憶和濃郁的親情,,不經(jīng)意間將人們喚回往昔,重溫那些漸行漸遠(yuǎn)的溫暖,。

明媚的陽光下,,老人們的笑臉上洋溢著幸福和滿足,好一幅歲月靜好的畫面,。

記者 王鵬 李靜 文/圖

責(zé)任編輯:暢任杰