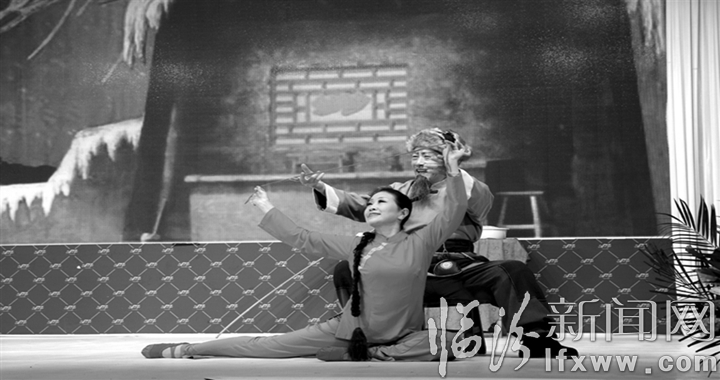

50周年聯(lián)誼會(huì)上,《紅旗插到楊各莊》把現(xiàn)場(chǎng)氣氛推向了高潮,。眾人雖已是六七十歲的年紀(jì),,但表演起來(lái)依然激情洋溢。

70歲的“楊白勞”樊太林給67歲的“喜兒”南愛(ài)民扎起了紅頭繩,。

臨汾新聞網(wǎng)訊 暮春時(shí)節(jié),,臨汾。

一個(gè)“春天的約會(huì)”如約而至,。

4月19日至21日,,七十余位老者從四面八方趕來(lái),聚集于此,,一同重溫一段跨越了半個(gè)世紀(jì)的青春記憶,。

■足尖上的紅色經(jīng)典

同樣是暮春。50年前,,這些老者還是正值妙齡的姑娘,、血?dú)夥絼偟男』铮\(yùn)的安排使他們“相約”,。

1969年4,、5月間,“臨紡毛澤東思想文藝宣傳隊(duì)”在山西省臨汾紡織印染廠(當(dāng)時(shí)的全稱)成立,。當(dāng)年10月份,,臨紡從全省的院校和社會(huì)上招進(jìn)了許多新工人,,并從中選拔一些有文藝特長(zhǎng)的年青人充實(shí)到了宣傳隊(duì)中。這期間,,宣傳隊(duì)排練了《珍寶島保衛(wèi)戰(zhàn)》《亞非拉人民齊戰(zhàn)斗》《紡織兒女學(xué)大慶》《野營(yíng)路上》等文藝節(jié)目,,還創(chuàng)作、演出了三幕舞劇《黎明》等文藝作品,。

“紡織廠最大的優(yōu)勢(shì)是女工集中,,為何不搞芭蕾舞劇?”翌年5月份,宣傳隊(duì)在駐廠軍代表與廠革委會(huì)的支持下,,選派了一部分隊(duì)員前往陜西省歌舞劇院學(xué)習(xí)“革命現(xiàn)代舞劇”,、八個(gè)樣板戲之一的《白毛女》。學(xué)習(xí)歸來(lái)后,,這些人在喬李村開(kāi)始進(jìn)行集中排練,,至此臨紡毛澤東思想文藝宣傳隊(duì)《白毛女》劇組正式組建。

芭蕾舞,,被稱為“足尖上的藝術(shù)”,,而芭蕾舞劇《白毛女》被譽(yù)為“足尖上的紅色經(jīng)典”。對(duì)于這些并沒(méi)有專業(yè)芭蕾舞學(xué)習(xí)功底的年青人而言,,想要跳好談何容易?

但,,那是一個(gè)激情似火的年代,這是一個(gè)朝氣蓬勃的青年群體,。強(qiáng)化排練的日子里,,隊(duì)員們吃大鍋飯、睡大通鋪,,起早貪黑,,每天早上4點(diǎn)多就被導(dǎo)演叫起,開(kāi)始踢腿練功,。為了能早日穿上芭蕾舞鞋,,立起足尖,姑娘們咬著牙,、含著淚堅(jiān)持,。“當(dāng)時(shí)買來(lái)的芭蕾舞鞋不合腳,,就用棉花布條裹住雙腳,,就是這樣腳還是被磨破,裏腳布帶著血水和腳黏在一起揭不下來(lái)……”演員張慧云聲情并茂的講述勾起了大家久久的回憶,。

淚水,、血水和汗水沒(méi)有白流。在喬李集中排練三個(gè)月后,,1970年國(guó)慶節(jié)前夕,,芭蕾舞劇《白毛女》在臨紡廠里進(jìn)行了首次公演,,受到全廠職工和家屬的熱烈歡迎。

“足血染紅芭蕾鞋,,扮演喜兒見(jiàn)功夫,。”50年后的今天,,在聯(lián)誼會(huì)現(xiàn)場(chǎng),,舞臺(tái)一側(cè)的一副配有劇照的書法作品煞是醒目。憶及當(dāng)年,,曾負(fù)責(zé)劇組燈光的潘清有講述了這樣一個(gè)故事,,“在給28軍演出過(guò)程中,,我趁換場(chǎng)時(shí)上臺(tái)換鏡片,,發(fā)現(xiàn)舞臺(tái)上有斑斑血跡。隨即我就明白了,,那是‘喜兒’南愛(ài)民留下的……”

“腳指甲蓋兒掉了,,演出時(shí)磨破流了血,她打了封閉針又繼續(xù)上場(chǎng),?!睂?duì)于南愛(ài)民和她的同伴們而言,“最美的青春”獻(xiàn)給那個(gè)特殊的年代,、那段燃情的歲月,,所有的付出都值得。1970年國(guó)慶節(jié)后,,臨紡宣傳隊(duì)《白毛女》劇組應(yīng)邀在晉南地區(qū)大禮堂(現(xiàn)臨汾市群藝館)進(jìn)行了為期一周的公演,,此后又到027航校、晉南軍分區(qū),、28軍,、359旅等部隊(duì),以及霍縣,、洪洞和襄紡,、侯紡、新紡,、永紡等廠礦進(jìn)行慰問(wèn)演出,,所到之處受到的熱烈追捧絲毫不遜于大牌明星。在當(dāng)時(shí)的形勢(shì)和環(huán)境下,,一支職工業(yè)余宣傳隊(duì)能夠立起足尖,,跳起芭蕾舞,是一件非常了不起的事情,,因而臨紡芭蕾舞《白毛女》得以迅即叫響晉南,、震撼全省,,成為臨紡的一張名片。

■重溫青春芳華

歲月蒼老了人的容顏,,卻也使某些過(guò)往片段歷久彌珍,。

聯(lián)誼會(huì)的舞臺(tái)上,“趙大春”許真與“白毛女”宋慶云再現(xiàn)經(jīng)典動(dòng)作,,立即引起了臺(tái)下觀眾的熱烈掌聲,。

作為臨紡宣傳隊(duì)《白毛女》劇組中年齡最大的演員,許真曾先后是晉南專區(qū)曙光劇團(tuán),、山西省歌舞團(tuán),、晉南文工團(tuán)的舞蹈演員,如今耄耋之年的他已無(wú)法展示翩翩舞姿,。倒是比他小10歲的宋慶云還依舊活躍在舞臺(tái)上,。

當(dāng)年,宋慶云在劇組稱得上是“靈魂人物”,。一位劇組演員曾在回憶文章里描述她的不同凡響,,“天資聰穎,自幼練過(guò)體操,、接受能力頗強(qiáng),、又會(huì)畫畫的宋慶云居然在半個(gè)月內(nèi)頻頻跳場(chǎng),將整場(chǎng)的舞蹈全部學(xué)會(huì),,還做了場(chǎng)記,。她用各種符號(hào)和圖形、線條標(biāo)出了出場(chǎng)順序,、男女演員位置,、舞蹈的姿勢(shì)、隊(duì)形隊(duì)列,、舞臺(tái)背景等,,厚厚的一個(gè)本子,交回來(lái)后,,馬老師和陳導(dǎo)煞是驚嘆,。”

就是這個(gè)令導(dǎo)演陳世華,、指揮馬天瑞驚嘆的宋慶云,,“她雖然有舞蹈基礎(chǔ),但練功毫不含糊,,力求每一個(gè)動(dòng)作都到位和準(zhǔn)確;她不但能將奶奶廟里喜兒與命運(yùn)抗?fàn)幯莸没铎`活現(xiàn),,而且還跟大教練似地教授和糾正著大家的每一個(gè)動(dòng)作,無(wú)論舞姿還是面部神情,她都在自己領(lǐng)會(huì)的基礎(chǔ)上悉心傳授,?!?/p>

嚴(yán)格意義上說(shuō),臨紡宣傳隊(duì)屬于職工業(yè)余團(tuán)體,,但這樣一支業(yè)余團(tuán)體卻有著專業(yè)精神,。臨紡芭蕾舞《白毛女》之所以能夠取得成功,除了演員們的刻苦排練和許真,、宋慶云,,以及喜兒配唱趙麗珠等“專業(yè)演員”的傾囊指導(dǎo),劇組樂(lè)隊(duì)的貢獻(xiàn)也不容小覷,?!皹?lè)隊(duì)演奏員30多人各自抄寫自己的分譜進(jìn)行練習(xí)。當(dāng)時(shí)樂(lè)隊(duì)是單管編制,,小提琴,、大提琴、板胡,、三弦,、揚(yáng)琴、長(zhǎng)笛,、黑管、小號(hào),、圓號(hào),、長(zhǎng)號(hào)、大號(hào)等樂(lè)器是相當(dāng)?shù)凝R全,?!?/p>

穿越五十載,當(dāng)初的汗水乃至傷痛都已被時(shí)光淬煉成了人生財(cái)富,。當(dāng)67歲的南愛(ài)民看到聯(lián)誼會(huì)現(xiàn)場(chǎng)的一幅幅黑白劇照時(shí),,眼眶濕潤(rùn)了,她說(shuō):“排演《白毛女》所受的磨煉是一筆人生財(cái)富,。正是這種磨煉,,讓暮年經(jīng)受親人離世的我走出了情緒低谷?!币惨?yàn)椤栋酌?,讓南?ài)民愛(ài)上了舞蹈,此后的歲月里無(wú)論身在何處,,她都不曾改變這個(gè)愛(ài)好,,退休后更是報(bào)了老年大學(xué)舞蹈班,學(xué)習(xí)了民族舞、古典舞,、芭蕾舞等,,如今是“老來(lái)俏”舞蹈隊(duì)的一員。

宋慶云則因出色地扮演了白毛女角色,,被調(diào)入臨汾地區(qū)文工團(tuán)擔(dān)任舞蹈教練,,之后又調(diào)入臨汾市群藝館,并在副館長(zhǎng)的職位上退休,。時(shí)至今日,,同伴們依然津津樂(lè)道著她曾擔(dān)任威風(fēng)鑼鼓隊(duì)教頭,帶領(lǐng)數(shù)百人的隊(duì)伍,,敲響天安門廣場(chǎng),、敲響1990年北京亞運(yùn)會(huì)開(kāi)幕式。

重溫青春芳華,,多了幸福的味道,。“那時(shí)候剛參加工作,,憑著一股子革命激情,,把演出當(dāng)成了光榮的政治任務(wù)。現(xiàn)在回想起來(lái),,真是一段最幸福的時(shí)光,。”轉(zhuǎn)眼50年,,飾演“楊白勞”的樊太林已從20歲的俊朗小伙變成了頭發(fā)花白的古稀老人,,他的回憶里多了幾分滿足。而這滿溢幸福的回憶,,已珍藏在了臨紡宣傳隊(duì)《白毛女》劇組每一位演職人員的心里,。

■“人生能有幾個(gè)50年?”

《北風(fēng)吹》《窗花舞》《大春送面》《漫天風(fēng)雪》《扎紅頭繩》《沖出虎狼窩》《盼東方出紅日》《紅旗插到楊各莊》《大紅棗兒甜又香》……在熟悉的旋律里,人們情不自禁地起舞,、哼唱,,或許面龐已經(jīng)蒼老、身形已經(jīng)走樣,,但心依然屬于那個(gè)時(shí)代,。

彈指一揮間,導(dǎo)演陳世華,、指揮馬天瑞,、“黃世仁”袁占勝、群眾演員周明義等近二十名演職人員已相繼離世,?!叭松苡袔讉€(gè)50年?”當(dāng)此次聯(lián)誼會(huì)負(fù)責(zé)人,、被大家親切地稱為“楊各莊莊主”的陳勇強(qiáng)拋出這個(gè)問(wèn)題時(shí),眾人陷入了久久的思考,。

50年,,在時(shí)代發(fā)展中只是匆匆一瞬,卻是一個(gè)生命個(gè)體的大部分時(shí)光,。

對(duì)于這些已步入暮年的人來(lái)說(shuō),,這次聚會(huì)顯得尤其難能可貴,因而每個(gè)人都倍加珍惜,。為了能把聯(lián)誼會(huì)辦得圓滿,,在陳勇強(qiáng)的帶頭下,籌委會(huì)籌備了近一年,,幾番修改活動(dòng)方案,。

在接到活動(dòng)通知后,遠(yuǎn)在外地的眾多劇組成員紛紛趕來(lái)“赴約”,。樂(lè)隊(duì)指揮董小林第一時(shí)間從河津市駕車趕到臨汾,,一下高速就直接奔赴排練現(xiàn)場(chǎng),指揮樂(lè)隊(duì)進(jìn)行集張的排練,。

“因?yàn)榕叛荨栋酌?,這一生都有一種難以割舍的情結(jié)?!睆奶s來(lái)的“黃母”邢玉珍,,一席話代表了眾人的心聲。一些因身體原因不能與會(huì)的成員也都向聯(lián)誼會(huì)發(fā)來(lái)賀文,,表達(dá)著對(duì)曾經(jīng)的眷戀,、對(duì)友誼的珍視、對(duì)未來(lái)的祝?!?/p>

當(dāng)年風(fēng)華正茂,今朝久別重逢,。樂(lè)隊(duì)大提琴手李景斌已是75歲高齡,,為了表達(dá)一份心意,給昔日同伴每人送一幅書法作品,,2018年10月到11月在臨鋼醫(yī)院住院期間仍筆耕不輟,。院長(zhǎng)感動(dòng)于此,專門批準(zhǔn)他輸完液后去會(huì)議室書寫,。在四個(gè)月里,,李景斌不顧年老體弱寫下了七十余幅作品。聯(lián)誼會(huì)現(xiàn)場(chǎng),,當(dāng)他將一幅幅飽含祝福的墨寶奉送時(shí),,感動(dòng)了所有的人。

……

這些人,人生軌跡不盡相同,,卻在最美的年華里相遇在臨紡,,相約在了《白毛女》芭蕾舞劇組。從1970年9月至1976年10月,,臨紡芭蕾舞《白毛女》在各地慰問(wèn)巡演達(dá)100余場(chǎng),。

在漫長(zhǎng)的歲月里,雖然一些演職人員相繼調(diào)離了臨紡,,但這支隊(duì)伍一直存在著,。1981年,隨著形勢(shì)的發(fā)展和需要,,臨紡毛澤東思想宣傳隊(duì)又招收新人組建成立臨紡職工業(yè)余文工團(tuán),,下設(shè)舞蹈隊(duì)、話劇隊(duì),、合唱隊(duì),、曲藝隊(duì)、戲曲隊(duì),、樂(lè)隊(duì)和舞美隊(duì)等7個(gè)隊(duì),,為豐富和活躍職工文化生活做出了積極貢獻(xiàn)。直至2008年,,臨紡進(jìn)行破產(chǎn),,臨紡職工業(yè)余文工團(tuán)才隨之解散而退出了文藝舞臺(tái)。

“每每回憶起來(lái),,都有熱血沸騰的感覺(jué),。我們要自豪地說(shuō):什么年代造就什么樣的人,什么年代造就什么樣的精神!把青春獻(xiàn)給那個(gè)年代,,我們無(wú)怨無(wú)悔,,因?yàn)槲覀兩谀莻€(gè)時(shí)代和那個(gè)時(shí)代有緣!”張慧云在她的《半個(gè)世紀(jì)的聚會(huì)》里說(shuō)。

從最初的臨紡毛澤東思想宣傳隊(duì),,到改革開(kāi)放后的臨紡職工業(yè)余文工團(tuán),,與其說(shuō)排演《白毛女》芭蕾舞劇帶給這些人的是一輩子的記憶,不如說(shuō)把最美的青春獻(xiàn)給那個(gè)時(shí)代,,已經(jīng)匯入了共和國(guó)70年的集體記憶,。

記者 孫宗林 文/圖

責(zé)任編輯:暢任杰