走進(jìn)臨汾博物館 觸摸“最早的中國(guó)”

臨汾博物館鳥瞰圖 (臨汾博物館提供)

臨汾新聞網(wǎng)訊“博物館是保護(hù)和傳承人類文明的重要殿堂,,是連接過(guò)去,、現(xiàn)在,、未來(lái)的橋梁,?!?/p>

“中國(guó)各類博物館不僅是中國(guó)歷史的保護(hù)者和記錄者,,也是當(dāng)代中國(guó)人民為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)而奮斗的見證者和參與者,。”

……

每座城市都有獨(dú)特的歷史底蘊(yùn),想要找尋一座城市的發(fā)展印記,,走進(jìn)她的博物館就是個(gè)不錯(cuò)的選擇,。

汾河岸畔,一座設(shè)計(jì)感十足的建筑惹人注目,,這就是臨汾博物館,。

臨汾博物館于2018年開放,薈萃了全市文物精華,。展陳以歷史傳承為脈絡(luò),,以專題文化為載體,集收藏,、保護(hù),、研究、展示,、傳承和創(chuàng)新于一體,,被評(píng)為國(guó)家一級(jí)博物館,是海內(nèi)外游客追尋遠(yuǎn)古足跡,,感受最早中國(guó),,盡覽晉與三晉波瀾壯闊的文化風(fēng)貌,勾勒臨汾地區(qū)自秦漢至清代文明進(jìn)程之大線索的“打卡地”,。

臨汾博物館造型設(shè)計(jì)理念源于4300年前“最早中國(guó)”——陶寺的古觀象臺(tái),,以“日月交輝”為建筑外觀主體,占地面積約21畝,,共4層,,高約24米,,寓意陶寺古觀象臺(tái)的20個(gè)時(shí)節(jié),,一年4季及陶寺在中國(guó)歷史上的24個(gè)之最。

展陳以歷史脈絡(luò)為主線,,展示了遠(yuǎn)古足跡,、最早中國(guó)、晉霸春秋,、千秋平陽(yáng)四大板塊,。整個(gè)人類社會(huì)的文明進(jìn)程都是以這方土地為中心,一脈相承,,從未間斷,,依托豐富的出土文物,展示傳承和發(fā)展的文化特色,。

跟隨講解員閆曉斌的步伐走進(jìn)臨汾博物館,。一具長(zhǎng)約24米、刻有陶寺出土龍盤圖案的中國(guó)紅“文明之舟”,煞是亮眼,。舟上“行走的”,、從丁村人到現(xiàn)代人的各種雕塑,象征著臨汾這塊古老熱土上龍的傳人延續(xù),。

尋遠(yuǎn)古足跡,。遠(yuǎn)古足跡展廳是臨汾博物館陳展內(nèi)容最為久遠(yuǎn)的一個(gè)展廳,該展廳展示了以“丁村文化”和“柿子灘文化”,,延續(xù)至“棗園文化”為代表的臨汾石器時(shí)代文化,,向人們展示一個(gè)從遠(yuǎn)古走來(lái)的早期智人在臨汾這片土地上繁衍生息直至進(jìn)入農(nóng)業(yè)革命的漫長(zhǎng)歷史。

“介于北京人和山頂洞人之間的人類叫什么?”

“對(duì),,就是眼前距今10到20萬(wàn)年的丁村人!它是1954年在襄汾縣境內(nèi)的丁村發(fā)現(xiàn)的,。”

……

閆曉斌提問(wèn)式的講解,,給人以很強(qiáng)的代入感,。如果說(shuō)采用高科技設(shè)備還原的當(dāng)年丁村人生活的場(chǎng)景引人注意,展柜中3枚“丁村人”牙齒化石,,則更是令人驚嘆,。“這些牙齒是在1954年發(fā)掘的,,經(jīng)過(guò)考古學(xué)家研究發(fā)現(xiàn)這些牙齒是呈現(xiàn)鏟狀的,,而鏟狀牙齒是黃種人特有的特征。牙齒化石的出土填補(bǔ)了繼北京人和山頂洞人之間的空白,,填補(bǔ)了中國(guó)古人類發(fā)展史上早期智人階段的空白,。”

臨汾——山西南部的一座重要城市,,歷史上曾因帝堯定都于此而享譽(yù)華夏,。全國(guó)著名考古學(xué)家蘇秉琦教授曾給予臨汾這樣的定位:“大致在距今4500年左右,最先進(jìn)的歷史舞臺(tái)轉(zhuǎn)移到了晉南,。在中原,、北方、河套地區(qū)文化及東方,、東南方古文明的交匯撞擊之下,,晉南掀起了陶寺文化。它相當(dāng)于古史上的堯舜時(shí)代,,亦即先秦史籍中出現(xiàn)的最早‘中國(guó)’,,奠定了華夏的根基?!?/p>

訪最早中國(guó),。如何把華夏根基“最早中國(guó)”的歷史文化展示呈現(xiàn),,是新時(shí)期文博工作者的歷史使命。

陶寺遺址,,被稱為最早的“中國(guó)”,,留存有陶寺堯都和堯文化的精髓,考古學(xué)家還在這里發(fā)現(xiàn)了世界上最早的觀象臺(tái),,世界上最早的圭表,,中國(guó)最早的漢字……這,也成為臨汾博物館最大的特色,。

在“最早中國(guó)”展廳,,考古工作者用40年以來(lái)考古挖掘出土的文物珍品,向大家解釋了什么是最早的“中國(guó)”,。尤其是該館的鎮(zhèn)館之寶“龍盤”,,盤子里面繪制的是早期龍的圖騰,“龍盤”的出現(xiàn),,不僅向我們展示了“中華第一龍”的模樣,,也讓“龍的傳人”這句話實(shí)至名歸。

尋晉國(guó)脈絡(luò),?!罢f(shuō)山西,不能不說(shuō)晉國(guó),,因?yàn)樯轿骱?jiǎn)稱晉或三晉;說(shuō)晉國(guó),,不能不說(shuō)晉文公,因?yàn)樗_創(chuàng)的晉國(guó)霸業(yè),,稱霸時(shí)間長(zhǎng)達(dá)一個(gè)半世紀(jì);說(shuō)晉文公,,不能不說(shuō)臨汾,因?yàn)榕R汾是晉國(guó)的核心,,這里是晉霸春秋的策源地……”閆曉斌說(shuō),,在第三展廳“晉霸春秋”,全面展示了晉國(guó)在臨汾大地上的發(fā)展脈絡(luò),。

“晉國(guó)的核心就在臨汾,。”除了聞名中外的曲沃曲村天馬遺址——曲村晉國(guó)貴族墓地,,在近年來(lái)山西考古歷程中,臨汾地區(qū)周圍發(fā)現(xiàn)了大量春秋時(shí)期的高等級(jí)墓葬,,比如翼城大河口的霸國(guó)墓地,、隰縣瓦窯坡墓地等,都和晉國(guó)有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系,。

隨葬物品彰顯著主人身份,,也彰顯著時(shí)代進(jìn)步,。在這一展廳,無(wú)論是從造型,,還是紋飾,、用途方面的青銅器都傳遞著上千年的訊息,讓人領(lǐng)略到歷史的風(fēng)采,,也感受到晉國(guó)勵(lì)精圖治的精神,。

嘆平陽(yáng)歷史。臨汾,,古稱平陽(yáng),,因筑城于平水的北岸而得名。走進(jìn)第四展廳“千秋平陽(yáng)”,, 一股濃郁的地域文化之風(fēng)撲面而來(lái),。

該展廳由五個(gè)部分“千秋平陽(yáng)”“青史鐵鑒”“粉墨登場(chǎng)”“平水流韻”“般若之光”組成,講述了歷代以來(lái)臨汾境內(nèi)不同的文化特色和藝術(shù)魅力,。其中“平陽(yáng)沿革”部分,,勾勒自秦漢至清代文明進(jìn)程之大線索,建立歷史發(fā)展必不可少的序列感;“青史鐵鑒”部分,,以漢代鐵官“絳”為主體,,全面展示平陽(yáng)冶鐵的濫觴、興盛,、發(fā)展的輝煌;“粉墨登場(chǎng)”部分,,演繹平陽(yáng)戲曲之鄉(xiāng)的歷史傳承;“平水流芳”部分,彰顯平陽(yáng)金元木板雕刻中心的重要地位,,明清平陽(yáng)木板年畫的特色文化;“般若之光”部分,,全面展示佛教在平陽(yáng)地區(qū)的傳承和興盛。

“這里推薦大家著重欣賞一下《趙城金藏》,,它是我國(guó)一級(jí)文物,,共有6980卷,與《永樂大典》《四庫(kù)全書》《敦煌遺書》并稱國(guó)家圖書館四大鎮(zhèn)館之寶,。它既是佛書,,也是涉及哲學(xué)、歷史,、語(yǔ)言,、文學(xué)、藝術(shù),、天文等領(lǐng)域包羅萬(wàn)象的古籍,,被佛教界譽(yù)為‘天壤間的孤本秘笈’,因當(dāng)今世上已成為孤本,,因此而被視為稀世珍寶,?!遍Z曉斌介紹,現(xiàn)呈現(xiàn)于我們眼前的是《大般若波羅蜜多經(jīng)》第三百五十九卷,。

“參觀整個(gè)臨汾博物館,,仿佛徜徉于斑斕的歷史隧道之中?!?3歲的游客張胡管說(shuō),,“這是我第三次來(lái)臨汾博物館,前兩次來(lái)我已通過(guò)自助講解游覽了一,、二展廳,,今天著重游覽三、四展廳,?!?/p>

汾河岸畔,遠(yuǎn)古足跡,,從丁村走出

崇山腳下,,最早中國(guó),在陶寺奠定

河汾之東,,晉霸春秋,,由文公開創(chuàng)

漢唐元明,千秋平陽(yáng),,是先祖?zhèn)鞒?/p>

當(dāng)今臨汾,,傳承發(fā)展,須吾輩擔(dān)當(dāng)

“這是對(duì)臨汾博物館的高度概括,,回家我要講給孩子們聽,。”從千秋平陽(yáng)展廳走出,,張胡管對(duì)面前的文字進(jìn)行了拍攝,。

記者 陳明 亢亞莉

文物小課堂

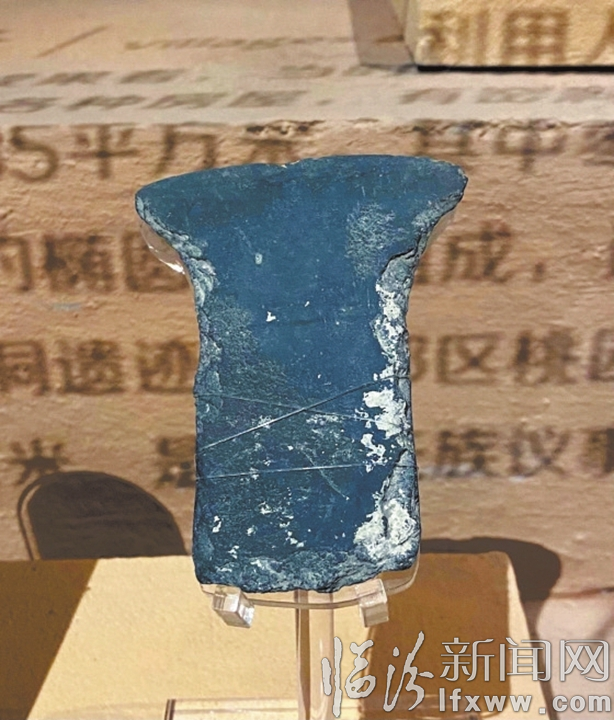

石斧

我的名字叫石斧。現(xiàn)藏于臨汾博物館遠(yuǎn)古足跡展廳,。

現(xiàn)在大家看到的是甲骨文中的“斧”字,。左邊像一個(gè)弧形刀刃,右邊像一個(gè)手柄形狀,,與如今的斧頭完美契合,。作為遠(yuǎn)古時(shí)代重要的生產(chǎn)工具,在冶金技術(shù)出現(xiàn)之前,,人們通過(guò)不斷敲打石頭來(lái)獲得;后來(lái),,磨制工具成為一個(gè)新時(shí)代——新石器時(shí)代的標(biāo)志。

早期的石斧是直接用手掌握使用的,,稱為手斧,。隨著勞動(dòng)經(jīng)驗(yàn)的積累,腦和思維能力進(jìn)一步開發(fā),,斧逐漸發(fā)展為裝柄使用,。隨后,出現(xiàn)孔,、肩等形態(tài)變化,,這樣的設(shè)計(jì)更加符合現(xiàn)代人體力學(xué),提高了生產(chǎn)水平,。

古代石器制作和形式的發(fā)展過(guò)程:由不固定的形式進(jìn)步為固定的,,由非對(duì)稱的進(jìn)步為對(duì)稱的,由隨意拾來(lái)的原料進(jìn)步為特別采擇的原料,,都是經(jīng)過(guò)悠久的歲月和在不斷地勞動(dòng)生活中發(fā)生的,。石器的演進(jìn)適應(yīng)著勞動(dòng)的需要,反映了人類手的進(jìn)步和思維能力的發(fā)展,。它們是人類開疆拓土,、文明進(jìn)步的見證。

尊

我的名字叫尊,,是商周時(shí)期中國(guó)的一種大中型盛酒器,,圈足,圓腹,,長(zhǎng)頸,,敞口,口徑較大,。盛行于商代至西周時(shí)期,,春秋后期已經(jīng)少見。在禮器中的地位僅次于鼎,,新石器時(shí)代就出現(xiàn)了陶尊,。

中國(guó)是酒文化的發(fā)祥地,谷類釀成酒,,始于殷,。而用來(lái)盛酒的青銅器皿也在此時(shí)盛行。殷商時(shí)代的青銅酒器形制豐富多樣,、造型獨(dú)具匠心,、美輪美奐。各式各樣的青銅酒器,,不免讓后人驚嘆于古人豐富的藝術(shù)魅力,,更為中華民族文化留下了深厚的積淀。青銅時(shí)代酒器種類很多,,有溫酒器,、盛酒器,、飲酒器、挹注器,、承尊器等,。

我出土于翼城縣大河口霸國(guó)墓地,口至足飾四條豎扉棱,。扉棱兩側(cè)飾陰線紋,,頸飾四瓣蕉葉紋,每瓣葉內(nèi)飾兩鳥紋,。腹飾兩組四只大鳥,,以無(wú)勾喙扉棱為界每組兩鳥,鳥首相對(duì),,兩鳥勾喙在扉棱處合一而外凸,,立體感強(qiáng),以爪飾于足外,,剛勁有力,,鳥身飾陰線云紋,足飾云紋,、渦紋,,內(nèi)底鑄銘文一行四字“乍(作)寶尊彝”。

熨斗

熨斗,,是現(xiàn)代家庭常備的小家電,,但它卻不是現(xiàn)代人的首創(chuàng)。早在2000多年前,,我國(guó)古人就已經(jīng)發(fā)明了用來(lái)燙平衣物的器具,。

據(jù)史料記載,熨斗最早出現(xiàn)在商代,,被當(dāng)作一種刑具使用,,專門用來(lái)燙犯人的皮膚。殘暴的商紂王“炮烙之刑”里就有熨斗燙人的影子,。說(shuō)到熨斗這個(gè)名稱的來(lái)歷,,一是取象征北斗之意,二是熨斗的外形如同古代一種烹調(diào)用具如一口沒有腳的平底鍋,。古人熨衣前,,將燒紅的木炭放在熨斗里,待底部熱得燙手了再使用,,所以又叫“火斗”“北斗”“金斗”,。

在臨汾博物館陳展的這件銅熨斗出土于隰縣瓦窯坡遺址,時(shí)代為春秋中期。整件器物長(zhǎng)23.8厘米,、高12厘米,、口徑11.4厘米。平蓋,,蓋為母口,,蓋鈕為一只張開翅膀站立的小鳥,。斗身為圓筒形,。斗柄前端窄后端寬,前端由獸首與器身相連,。器蓋以及器身滿飾細(xì)如毫發(fā)的線刻紋,,外壁三組線刻紋上下對(duì)稱,分別是小三角紋,,勾連紋,,中央帶小卷須的大三角紋。內(nèi)壁均勻地分布著四條首尾相對(duì)的魚形線刻紋飾,,柄部是相互纏繞的鏤空夔龍紋,。

記者 亢亞莉

責(zé)任編輯:暢任杰