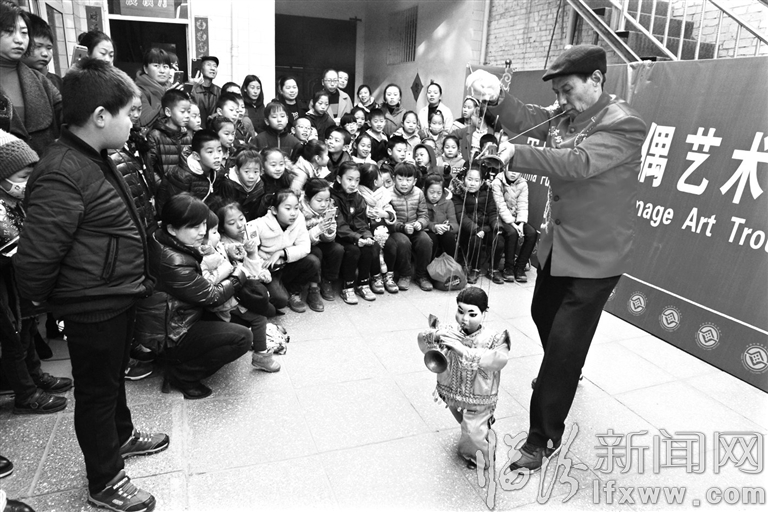

“紅喜”吹嗩吶,。衛(wèi)琦 攝

臨汾新聞網(wǎng)訊 浮山木偶作為省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn),,其歷史悠久,源遠(yuǎn)流長,。作為浮山木偶戲的重要傳承人,,吳春安更是將浮山木偶演繹到近乎極致,。

日前,筆者帶著好奇來到了吳春安老師的工作室,。恰巧他正在家里給前來參觀學(xué)習(xí)的小學(xué)生表演,。只見木偶人物“紅喜”搖頭晃腦、鼓起腮幫使勁地吹著嗩吶,,而吳春安不光兩只手隨著音樂的節(jié)奏操縱絲線,,嘴里還含著一根線忙活……

“紅喜”只是提線木偶的一個道具,浮山木偶還有杖頭木偶,、布袋木偶,。在吳春安40多平方米的工作室里,這三種類型的木偶塞得滿滿當(dāng)當(dāng),。杖頭木偶,,顧名思義就是用木棍撐起來的木偶,一撥一攆,,無論是抖袍提袖,、吹胡子瞪眼,還是盤腿打坐,、脫衣脫帽,,這小人兒在他的拿捏下都能表演得活靈活現(xiàn)。而布袋木偶相對來說操作比較簡單,,和手套一樣套在手上,,但可以同時操作兩個布袋木偶。

邊解說邊示范,,一番表演下來,,已經(jīng)75歲的吳春安體力有點兒吃不消,,便閑聊起了他與木偶戲幾十年的情緣,。

浮山木偶戲于元代趨于成熟,明清時期進(jìn)入了空前繁榮階段。新中國成立以后,,浮山木偶戲在第三代傳承人王紹禹等一批老藝人的努力下首次赴京參演,,從而走向了全國的舞臺。20世紀(jì)70年代至80年代,,浮山木偶劇團(tuán)共編排了近百個節(jié)目,,演出了3000多場,足跡踏遍了全國12個省的100多個大中城市,。每到一處都是萬人空巷,、一票難求。

就在浮山木偶戲最鼎盛的時期,,剛剛16歲的吳春安入行了,。說起師傅王紹禹,他仍然滿懷崇敬和懷念,。那時候,,16歲的他每天跟著師傅練功、下鄉(xiāng),,從事著自己喜愛的木偶表演,。在師傅手把手地教導(dǎo)下,吳春安一招一式地學(xué),,幾年下來,,同來的幾個小伙伴因為吃不了苦都走了,只有他學(xué)成留了下來,。在此后的學(xué)藝道路上,,他更是勤學(xué)苦練,戲路不斷拓寬,,生,、旦、凈,、末,、丑,樣樣學(xué)得精,。在40多年的木偶戲表演之路上,,吳春安曾在《通天河》《火焰山》《三打白骨精》《半夜雞叫》《三對面》等戲中,塑造了近百個古今中外性格迥異的角色,,演出中舞拳弄棒,、抖袍提袖、甩稍擺翅,、耍扇拋彩,、卸帽脫衣等,,每一個動作都操縱得嫻熟到位、逼真動人,。

20世紀(jì)80年代,,隨著電視機的普及和娛樂方式的多元化,看木偶戲的人越來越少,,浮山木偶戲漸漸地退出了人們的視野,,后來浮山木偶劇團(tuán)就解散了。劇團(tuán)的解散讓吳春安倍感失落,,要知道丟掉從小熱愛的事業(yè),,就像丟掉自己的靈魂,所以他硬是堅持了下來,。

多年來,,吳春安不斷創(chuàng)新木偶藝術(shù)表現(xiàn)形式,把木偶和現(xiàn)代戲結(jié)合起來,,將杖頭,、提線、布袋等不同類型的木偶結(jié)合起來進(jìn)行了創(chuàng)新,。2009年6月,,山西省人民政府公布浮山木偶戲為省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。經(jīng)歷跌宕起伏,,吳春安終于帶著他的“百萬神兵”再次回歸舞臺,,走遍大江南北,而浮山木偶戲在經(jīng)歷了鼎盛與衰敗的風(fēng)雨后,,再次煥發(fā)出生機與活力,。

“木偶藝術(shù)是我一生的最愛,只要身體還好,,我就會一直演下去,。但我最怕的是這門藝術(shù)后繼無人,最怕在我這一代失傳,?!惫畔≈甑膮谴喊膊粺o擔(dān)憂地說。為了讓浮山木偶戲這一傳統(tǒng)文化藝術(shù)不斷傳承下去,,他一有時間就會召集各個學(xué)校的學(xué)生前來觀看,,積極培養(yǎng)下一代傳人。現(xiàn)在,,孫女,、孫女婿這兩個傳承人的出現(xiàn)總算消除了他的顧慮。

今年,,吳春安老人被授予了“神山工匠”的稱號,。傳承是非遺文化的基石,,浮山木偶戲的傳承發(fā)揚需要吳春安這樣的工匠精神。(劉小東 衛(wèi)琦)

責(zé)任編輯:姚建