學無止境

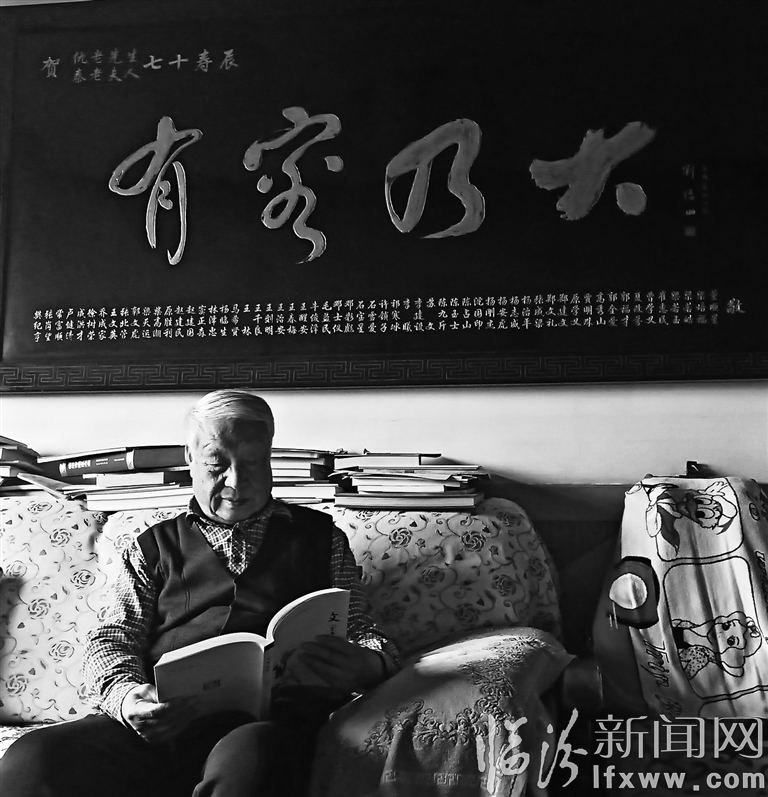

16載潛心研習創(chuàng)作,,近兩萬副作品結集成書,,這是我市年逾八旬的“楹聯(lián)老人”——仇克詢?yōu)槿朔Q道之處,。

楹聯(lián),對聯(lián)的雅稱,,俗稱對子,,作為我國獨有的一種文學樣式,,最是講求對仗工整、平仄協(xié)調,,因而成為中華傳統(tǒng)文化的重要載體,。

走進仇克詢的“楹聯(lián)世界”,總能使人在字里行間感受到他對這種藝術形式的孜孜以求,,以及對暮年生活的無限熱愛,。

■孜孜以求冰心寄情

楹聯(lián)習作之于仇克詢,實際上有點“姍姍來遲”,。除了兒時記憶里逢年過節(jié)父親帶他品評街坊鄰里家的對子寫得好賴,,學生時代及至參加工作的數(shù)十年間,他都未真正涉足其中,。

2003年,,退休多年的仇克詢回到故鄉(xiāng)——襄汾縣新城鎮(zhèn)張槐村為故去的父母立碑時,突然意識到雖然只是寥寥十數(shù)字,,但要真正寫好一副言簡意賅,、寓意深遠,又兼具真實性和藝術性的挽聯(lián)殊為不易,,那時他便萌生了研究楹聯(lián)的念頭,。然而,念頭歸念頭,,要付諸行動又談何容易,?且不說他當時已屆花甲之年,精力,、體力均大不如前,,更別說1959年從山西大學政治系肄業(yè)的他對龐雜的傳統(tǒng)文化知識,尤其是對形式工整的對仗和晦澀難懂的平仄缺乏必要的系統(tǒng)性專業(yè)學習和專門的日常積累,。

面對橫亙在眼前的這些難題,,仇克詢沒有氣餒。為了研究平仄,,搞懂舊四聲與新四聲的異同,,他買來小學生的拼音表,從最基礎的b,、p,、m、f學起,,以至于先后翻壞了兩本字典,;為了積累傳統(tǒng)文化知識,他抓住每一次看書、看電視,、聽戲的機會,,一遇到好詞好句或知識點就隨手記在本子上,久而久之記下了幾大本,。

常言說,,功夫不負有心人。多年來如饑似渴的學習和積累,、廢寢忘食的創(chuàng)作和撰寫,,使仇克詢成了我市知名的楹聯(lián)專家。2014年年末,,他的嘔心瀝血之作結集成了百余萬字的《冰心寄情》一書,。這套書有上、中,、下三冊,,分為家族篇、親戚篇,、鄰里篇,、師生篇、同事篇,、友人篇,、祝賀篇等9個篇章,收錄了他研習楹聯(lián)10年時間創(chuàng)作的萬余副作品,,包括壽聯(lián),、婚聯(lián)、賀聯(lián),、挽聯(lián)等,,其中涉及的2000多位人物上迄明末清初下至當代,時間跨度長達300余年,。在對勞動人民勤勞質樸,、艱苦奮斗的優(yōu)秀品質進行熱情謳歌的同時,由于這套書還收錄了仇克詢?yōu)榧亦l(xiāng)張槐村的人和事撰寫的大量楹聯(lián),,一時間,,許多報刊、網(wǎng)站紛紛予以報道,,稱之為“另一種形式的史志和傳記”,。“楹聯(lián)藝術無止境,,風格音韻各不同,。冰心寄情領風騷,,赤誠全在玉壺中?!薄杜R汾日報》原副總編輯鄭林禾為之欣然作序,一些故交新知更是不吝溢美之詞,,爭相撰文贊揚其為“楹聯(lián)大師”,。仇克詢十分珍視這些書評文章,既而將其匯集成了《篤情抒》,,竟有百余篇之多,。

■“聯(lián)”寫人生“聯(lián)”如人生

楹聯(lián),在仇克詢看來是諸多文學形式中最為實用,、最接地氣的一種,。16年來,在他創(chuàng)作的近兩萬副楹聯(lián)中,,尤以挽聯(lián)居多,。

挽聯(lián),顧名思義是哀悼逝者,、治喪祭祀時專用的對聯(lián),,一般以歌頌死者或描述死者生平為內容,亦有對生者慰勉之意,,且具有社會性和時代性,。相關文章將其特點概括為“寫挽聯(lián)應該是立意積極的,與時代精神合拍的,,對人民起正面作用,。在寫作中要求有針對性、真實性,,不能寫成通用聯(lián),,既適用于張三,也適用于李四;并要有藝術性,,講求對仗,,講求平仄,講求技巧,,做到言簡意賅,、一語千韻,使人過目難忘,?!?/p>

寫出的挽聯(lián)如何能夠“哀之于言,悼之于心”,?每每受人請托,,仇克詢總會千方百計地了解諸如性格特點和生卒時間,、工作履歷等逝者的生平,既而投之以情,、發(fā)乎于心地謀篇構思,、遣詞造句,直至用最貼切,、最精煉的楹聯(lián)語言書就,。雖說“文章本天成,妙手偶得之”,,但在外人看來,,一副好聯(lián)的創(chuàng)作過程無疑是痛苦的。為了推敲一個詞的使用,,仇克詢往往茶飯無味,、寢食不安,一有靈感忽現(xiàn),,他就會撂下飯碗或是一骨碌爬起來,,提筆疾書生怕一恍惚忘記了。多少次的苦思冥想,,多少次的伏案伴燈,,創(chuàng)作的成就感使仇克詢不忍歇憩,在他的筆下,,一副副辭藻樸實,、情真意切的挽聯(lián)具有了撼動人心的力量。

“一片丹心思往事,,滿腔熱血頌功德,。”有評論認為,,仇克詢撰寫的挽聯(lián),,“是在繼承傳統(tǒng)挽聯(lián)藝術基礎上的創(chuàng)新與發(fā)展”。由于它能中肯地評述逝者的一生,,而獲得逝者親友的認可,,以至于許多家庭不肯將其焚之一炬,專門請人裱糊起來,,逢年過節(jié)時掛出來以作祭祀之用,,成為后輩寄托哀思、傳承家風家訓的載體,。

“聯(lián)”寫人生,,“聯(lián)”如人生。仇克詢用心書寫著他人的一生,,卻也在這書寫的過程中實現(xiàn)著自己的人生價值,。

關心家鄉(xiāng)事業(yè)被仇克詢視作義不容辭的責任,,而為鄉(xiāng)鄰義務編聯(lián)更被他當做了力所能及的事情。在張槐這樣一個有近300戶人的村莊,,但凡誰家有個白事,,村委會總會首先和德高望重的仇克詢聯(lián)系,而他會主動地承擔起編寫對聯(lián)的任務,,連夜寫好后還會隨附上100元的禮金一并交予事主,。

“生活上,樂善好施,、裁錦布春,;操守上,,梅品雪操,、冰清玉潔?!币晃唤煌鶖?shù)十載的老友曾如此評價仇克詢,。

■情系“堯襄”老有所為

對于楹聯(lián)的學習、創(chuàng)作,,使退休后的仇克詢生命煥發(fā)了第二春,。時至今日,已是耄耋之年的他,,頭發(fā)花白,,面色紅潤,耳聰目明,,精神矍鑠,,前兩年還學會了借助智能手機來查閱資料、解疑釋惑,。

仇克詢的晚年生活注定是豐富多彩的,。他深知自古楹聯(lián)離不開書法,二者唯有達到意境與形式的完美結合才是至高境界,。于是,,在研習創(chuàng)作楹聯(lián)伊始,他就向昔日的老同事學習了隸書,,此后的十數(shù)年間一直習練不止,。漸入佳境的楹聯(lián),搭配上日臻純熟的隸書,,仇克詢的作品常常被愛好者當做藝術佳品爭相收藏,。

熟識的人都知道,仇克詢十數(shù)年來還擔任著一個分量頗重的職務——市堯襄根祖文化研究會會長,。對這個自1995年成立之日起就立足堯襄,、著眼臨汾,,以為全市鼓與呼、頌與歌為使命的組織,,仇克詢傾注了大量的精力和心血,。在他擔任會長的十幾年間,研究會以深度挖掘本土文化資源為己任,,大力宣傳堯襄文化,,做到了長遠有規(guī)劃、年年有活動,。期間,,研究會先后結集刊印12套系列叢書,同時邀請專家宣講根祖文化知識,、組織會員實地考察,,成為我市宣傳根祖文化的一支生力軍。

生長于堯襄沃土,,這里天造地設的秀美山川,、人文名勝總是令仇克詢思如泉涌,感慨良多,;這里哺育培養(yǎng)的古圣先賢,、志士仁人總是令仇克詢激情澎湃,文如瀑瀉,。今年8月份,,他將多年來精心撰寫的有關家鄉(xiāng)山水景致、歷史風云人物的文章,、楹聯(lián),,結集成了58萬字的《這邊獨好》(上、下冊),。與此同時,,他還將自己20世紀七八十年代在原臨汾地區(qū)地震局(辦)工作期間撰寫的大量生動、實用的預防地震科普性文章,,結集成了《文脈留痕》一書,。這兩套書均被列入市堯襄根祖文化研究會的系列叢書,亦成為研究我市風物人情的專著之一,。

“莫道桑榆晚,,為霞尚滿天?!睂⑦@句名詩用在仇克詢的身上再合適不過,。人們知道,他在為堯襄根祖文化宣傳不遺余力的同時,,還擔任著市關工委副主任,、市老年書畫學會副會長等職,,用辛勤的工作揮灑著一腔熱情。

記者 孫宗林 文/圖

責任編輯:姚建