臨汾新聞網(wǎng)訊 走出疑古,甲骨青銅三代史;分系溯源,,帛書竹簡五經(jīng)師,。2月24日0時(shí)11分,清華大學(xué)文科資深教授,、出土文獻(xiàn)研究與保護(hù)中心主任李學(xué)勤先生因病在京去世,,享年86歲。

李學(xué)勤先生是著名歷史學(xué)家,、考古學(xué)家,、古文字學(xué)家和古文獻(xiàn)學(xué)家,學(xué)界譽(yù)為“百科全書式”學(xué)者,,他長期關(guān)注臨汾,,對考古證實(shí)的人類文明發(fā)源地——丁村遺址、中華文明發(fā)源地——陶寺遺址,、三晉文明發(fā)源地——天馬,、曲村遺址的深入研究傾注了心血和汗水,對臨汾歷史遺存在五千年中華文明歷程中的重要位置給予準(zhǔn)確定位,,先生治學(xué)遺風(fēng)將厚惠后人,,讓世人永遠(yuǎn)銘記。

準(zhǔn)確定位陶寺遺址就是帝堯都城

中華文明5000年歷史到底如何判斷?中華文明的起源究竟如何考究?

李學(xué)勤先生是我國夏商周斷代工程專家組組長,、首席科學(xué)家,。60多年的嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)生涯中,主持了“中華文明探源工程”等國家重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目,。從甲骨文,、青銅器到簡帛,從文字,、歷史到古代文明,,先生始終穿梭在歷史迷霧中,,為揭示中華民族5000年文明起源而奔波。

李學(xué)勤先生認(rèn)為,,黨的十八大將“中華民族具有五千多年的文明史”這一判斷寫進(jìn)報(bào)告,,是對中國歷史的重要總結(jié)。世界文明古國不只有古中國,、古巴比倫、古埃及和古印度,,古代美索不達(dá)米亞,、兩河流域文明都非常古老,然而,,這些古老文明都斷絕了,,只有5000年中國文明綿延不斷,在人類歷史上可以說是個(gè)奇跡,。

李學(xué)勤先生學(xué)術(shù)生涯與臨汾歷史文化息息相關(guān),,《陶寺特殊建筑基址與<堯典>的空間觀念》《叔虞方鼎試證》《論覺公簋年代及有關(guān)問題》《晉侯邦父與楊姞》《〈史記·晉世家〉與新出金文》《晉侯蘇編鐘的時(shí)、地,、人》《晉侯銅人考證》等著作,,都是先生研究臨汾文明成果的結(jié)晶。

2001年,,“中華文明探源工程預(yù)研究”項(xiàng)目啟動后,,陶寺遺址被作為重中之重,投入了大量的人力物力,,包括多學(xué)科交叉研究相結(jié)合,,全方位地進(jìn)行探索。陶寺遺址的發(fā)掘和研究,,是幾代考古人歷經(jīng)40年薪火相傳取得的重大成果,,實(shí)證了5000年中華文明史。新技術(shù)應(yīng)用發(fā)揮了關(guān)鍵作用,,將遙感,、空間地理信息系統(tǒng)、移動實(shí)驗(yàn)室等現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)廣泛運(yùn)用到空間數(shù)據(jù)采集,、遺址尋找發(fā)現(xiàn),、現(xiàn)場文物信息提取等考古領(lǐng)域,提升了田野考古工作的科學(xué)性和準(zhǔn)確性,。

“中華文明探源工程”以考古調(diào)查發(fā)掘獲取相關(guān)資料為重要手段,。中國社會科學(xué)院考古研究所山西工作隊(duì)聯(lián)合山西省和臨汾市文物部門,對陶寺遺址進(jìn)行了長期的考古,、發(fā)掘,、研究后,,1000多座大、中,、小型墓葬展現(xiàn)在人們面前,,一大批包括陶器、彩繪木器,、玉石禮器,、銅鈴、朱書文字等珍貴文物相繼出土,,震驚了海內(nèi)外,,根據(jù)碳-14測定,年代距今4300多年前,,超越了夏文化的年代,,將陶寺遺址鎖定在了帝堯時(shí)期;中期城址也已發(fā)現(xiàn),面積達(dá)280萬平方米,,相當(dāng)于4個(gè)紫禁城,,將中國文明時(shí)代形成的起點(diǎn)向前推進(jìn)300-500年,是實(shí)證5000年中華文明歷程的重要支點(diǎn),,堯都走出傳說時(shí)代成為信史,。

早在2004年11月,在清華大學(xué)舉辦的“從考古發(fā)現(xiàn)看山西境內(nèi)文明”講座中,,李學(xué)勤先生饒有興趣地講:襄汾陶寺遺址是現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的龍山晚期文化的一個(gè)最大遺址,,最重要的是它有禮器,在樂器方面有很大的石鬵,、鼓,、用鱷魚皮做的鼉,還有文字和小件銅器,。文明國家最重要的元素是文字,,發(fā)掘的陶背壺有一個(gè)清清楚楚的紅色“文”字,一眼就看出它的文明表征,,現(xiàn)已成為中國社會科學(xué)院考古研究所的標(biāo)志,。

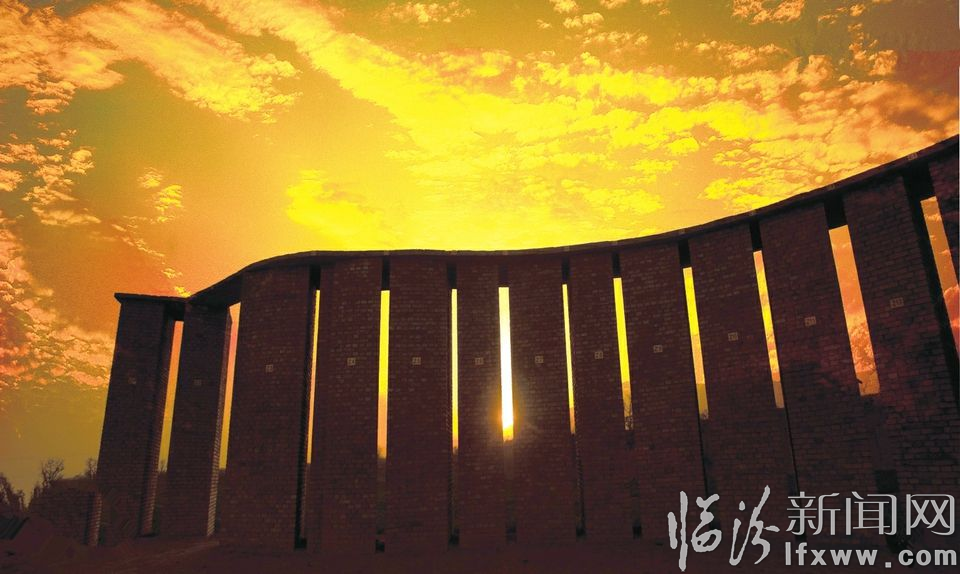

陶寺觀象臺,比英國“巨石陣”至少早400年,,是迄今發(fā)現(xiàn)的世界上最古老的觀象臺,。李先生當(dāng)年給清華大學(xué)學(xué)子這樣生動描述神奇的陶寺觀象臺:在宮殿區(qū)的中間部分,發(fā)現(xiàn)了一個(gè)扇面建筑,,有圓心,,最里邊一層有很多個(gè)夯土柱子。考古工作者偶然發(fā)現(xiàn),,從柱與柱縫隙之間可以看到正東方向塔兒山山脊,。2003年12月22日,冬至日,,正好在一個(gè)縫隙中看到了塔兒山山脊太陽升起,,可以判定當(dāng)時(shí)已確立歷法,這是震驚世界的大事,?!渡袝虻洹酚涊d,當(dāng)時(shí)堯做的最重要的一件事就是觀象授時(shí),,中國最初是農(nóng)耕文明,,陶寺觀象臺奠定了中國歷法的基礎(chǔ)。

2005年,,《光明日報(bào)》刊登李學(xué)勤先生撰寫的《舜廟遺址與堯舜傳說》中指出:“考古研究已經(jīng)使我們窺見相當(dāng)于傳說中堯、舜時(shí)代的社會和文化真相,。已有不少報(bào)道的襄汾陶寺遺址,,其年代上限在公元前2500年至公元前2400年間,下限不晚于公元前2000年,,正好與堯舜傳說的時(shí)代大致相當(dāng),。”

2015年3月,,“溯中國源頭·尋華夏之根”堯文化研討會召開前夕,,李學(xué)勤先生結(jié)合陶寺遺址考古成果與堯的傳說,就“堯都平陽”闡明自己觀點(diǎn):“堯都平陽”之說見于西晉皇甫謐的《帝王世紀(jì)》佚文,,如《史記·五帝本紀(jì)》《集解》所引云:堯都平陽,,于《詩》為唐國。并載《括地志》說:今晉州所理平陽故城是也,。平陽這個(gè)地名,,見《左傳》昭公二十八年,春秋時(shí)已經(jīng)有了,。晉州,,就是今山西臨汾?!短藉居钣洝肪硭氖兜弁跏兰o(jì)》則說:帝堯始封于唐,,又徙晉陽,及為天子,,都平陽,。平陽即今晉州,晉陽即今太原。

臨汾市丁村博物館研究員陶富海說:“李先生結(jié)合古代史料和考古發(fā)掘成果,,與相關(guān)專家一道提出‘帝堯之都在陶寺,、中國之源在臨汾’這一結(jié)論是合理的,是符合公論的,,說明先生學(xué)識淵博,,有先見之明,并且見解也得到了證實(shí),?!?/p>

陶寺青銅器是國家起源的文明元素

一個(gè)國家進(jìn)入文明的標(biāo)志需三大元素,即城池,、冶金術(shù)和文字,。

晉侯墓地出土的青銅器鳥尊,高冠直立,,回首凝望,,造型奇巧,是燮父為紀(jì)念父親叔虞鑄造,。這只“神鳥”已作為山西歷史文化的重要標(biāo)志,,作為鎮(zhèn)館之寶陳列在山西博物院。

青銅器是考古研究的重要組成部分,。2013年,,李學(xué)勤先生在《山西大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會科學(xué)版)》發(fā)表了《再談青銅器與山西古代史的關(guān)系》一文,認(rèn)為陶寺遺址對研究青銅器起源,、中國怎樣步入青銅器時(shí)代具有舉足輕重的作用,。

重大考古發(fā)現(xiàn)都伴有珍貴文物的出土,考古工作者對每一件出土文物深藏密碼的研究與解讀,,為還原真實(shí)歷史提供了重要依據(jù),。

陶寺遺址大量堯器舜物、王之重寶的橫空出世,,在國際上引起極大反響,,已經(jīng)挖掘發(fā)現(xiàn)的青銅器,說明當(dāng)時(shí)鑄造技術(shù)水平已非常成熟,。

2003年陶寺遺址發(fā)現(xiàn)的銅齒輪是一個(gè)砷青銅扁銅環(huán),,周圍有非常規(guī)整的小齒,就像一個(gè)鐘表里的齒輪,。李先生認(rèn)為,,這個(gè)銅齒輪帶給我們許多遐想:第一,從世界冶金發(fā)展史來看,,最早的青銅器都是砷青銅,。在我國甘肅西部和青海北部也發(fā)現(xiàn)過一些砷青銅,但年代要比陶寺遺址晚。陶寺遺址發(fā)現(xiàn)這么早的砷青銅飾物是很特殊的,,即使今天做這樣一個(gè)非常勻稱的銅齒輪也不容易,。可以設(shè)想它有一個(gè)特殊的范,,由于砷青銅合金流動性較強(qiáng),,所以范必須刻得非常勻整,才能做出精細(xì)的齒,。銅齒輪說明當(dāng)時(shí)青銅鑄造已不是原始狀態(tài)了,,所以中國青銅器的起源和山西古代文明有密切的關(guān)系。

陶寺遺址還出土了禮樂器,,其中銅鈴是中國歷史上第一件金屬樂器,,同時(shí)有很大的鼉鼓,還發(fā)現(xiàn)了彩繪陶盤,,盤子里畫有一條龍,,這條龍和商周青銅器上圖案完全一樣。從各方面來看,,陶寺遺址已經(jīng)是跨入文明國家門檻的社會了,。

李學(xué)勤先生談起晉侯墓地青銅器研究時(shí)說,無論是天馬-曲村墓地,,還是北趙晉侯墓地,都在青銅器研究上具有極其重要的作用,,也就是說給了我們一個(gè)連續(xù)的年代標(biāo)尺,,天馬-曲村遺址可以上推到西周初期。

李先生認(rèn)為,,西周的諸侯國墓地已經(jīng)找到了很多,,但沒有一個(gè)能比得上晉侯墓地。晉侯墓地出土的大量青銅器,,對于中國古代史研究,,特別是晉國史研究十分重要。比如,,晉侯墓地出土的韋甗,,銘文提到周昭王南征,晉國一個(gè)叫“韋”的人參加了,,周王派他到繁這個(gè)地方去作大使,。這是周昭王到南國的一件事,在昭王十九年的正月,。韋甗埋在晉國墓葬里邊,,說明韋是晉國一個(gè)大臣。“繁”可能在三星堆一帶,,漢代這里就稱為繁縣,,現(xiàn)在還有新繁這個(gè)地方。繁和蜀是相連的,,不管怎么說,,他是受王的派遣去的。還有叔虞方鼎,,可能是唐叔虞本人,,這件銅器的銘文內(nèi)容說明叔虞受到了周王的賞賜,反映出晉國和王朝之間的密切關(guān)系,。

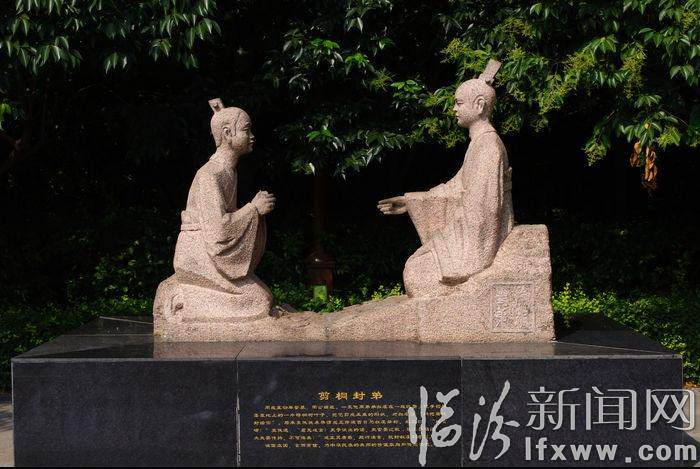

“剪桐封弟”在翼城

司馬遷在《史記》中記載了 “剪桐封弟”的故事:周武王死后,,年幼的周成王繼位。一天,,成王和弟弟叔虞在一起玩耍,,把一片桐葉剪成“圭”狀交給叔虞,說:“我把唐這個(gè)地方封給你!”身旁的史官立即記錄了下來,, 并請示成王擇良辰吉日冊封叔虞,。成王對史官說: “我和他玩耍呢!”史官嚴(yán)肅地勸告成王:“天子無戲言啊!”于是,叔虞長大后,,成王便把叔虞封到了唐地,。

“剪桐封弟” 故事伴隨著一個(gè)爭論不休的歷史話題:唐地究竟在哪里?

司馬遷《史記》記載,“唐在河,、汾之東,,方百里”,就是說,,唐的范圍在黃河,、汾河?xùn)|岸方圓百里之內(nèi),但“河汾之東”是個(gè)地理概念,,沒有指出具體位置,,司馬遷的記載為后人留下了一個(gè)歷史謎團(tuán)……

歷史上關(guān)于唐地有多種說法,其中主要的是“晉陽說”和“翼城說”,。

“晉陽說”唐地在太原一帶,,班固在《漢書·地理志》中記載:“唐有晉水,叔虞子燮(父)為晉侯,,是燮以晉水改為晉侯,。”晉祠的唐叔虞祠內(nèi)供奉著叔虞塑像,,這種說法長時(shí)間里占主流地位,。但明末清初,,顧炎武先生經(jīng)過實(shí)地考察研究,在他的著作《日知錄》中否定了唐在晉陽說法,,指出唐地應(yīng)在翼城一帶,。從此,“晉陽說”和“翼城說”便爭論不休,。直到上世紀(jì)90 年代“晉侯墓地”驚現(xiàn)臨汾,,證實(shí)了曲沃、翼城一帶就是晉國早期都城所在地,。

李學(xué)勤先生一個(gè)著名的口號是“走出疑古時(shí)代”,,他充分運(yùn)用文獻(xiàn)研究和考古研究相結(jié)合的辦法,進(jìn)一步明確了“翼城說”,。他認(rèn)為,,堯?yàn)樘仗剖希讨荛g的唐國是其后裔,,被周人所滅,,于是周成王把弟弟叔虞封于唐,稱唐叔虞,,就是后來晉國的始封,。叔虞所封之地,自漢以來有異說,,大多認(rèn)為在晉陽,,就是山西太原。直到清初顧炎武作《日知錄》才加以辨正,。已發(fā)掘的天馬-曲村遺址,,證實(shí)了顧氏的洞見。由此上推,,唐的位置不會太遠(yuǎn),堯也不可能北居晉陽了,?!皥蚨计疥枺凇对姟窞樘茋?,《詩經(jīng)》里的《唐風(fēng)》即是晉風(fēng),,這也可旁證“堯都平陽”之說是比較合理的。

李學(xué)勤先生學(xué)術(shù)研究還涉獵多處臨汾境內(nèi)歷史遺存,,如洪洞坊堆遺址和翼城大河口西周霸國遺址,。早在1982年,他在《山西文物》雜志上刊發(fā)文章,,稱洪洞坊堆村出土的卜骨,,是西周甲骨文在國內(nèi)首次發(fā)現(xiàn),。2010年全國十大考古發(fā)現(xiàn)之一——翼城大河口西周霸國墓地被大規(guī)模搶救性發(fā)掘后,出土青銅器等文物1.5萬余件,,李先生對最長的大河口尚盂銘文進(jìn)行了釋讀,,為我們揭開霸國之謎提供了一把鑰匙。

山西師范大學(xué)歷史與旅游文化學(xué)院張煥君教授說:“先生學(xué)識淵博,,卓然大家,,在中國古代文明研究領(lǐng)域,當(dāng)代學(xué)者無出其右者,。我當(dāng)年在清華大學(xué)上學(xué)時(shí),,有幸聆聽過先生的課,對先生的學(xué)術(shù)視野,、勤奮程度以及舉重若輕的決斷能力佩服之至!”

李學(xué)勤先生作為“百科全書式”的學(xué)者,,長期致力于中國古代文明的研究,關(guān)注臨汾歷史文化,,李先生的逝世是中國學(xué)術(shù),、文化、教育事業(yè)的重大損失,,也是臨汾歷史文化研究的重大損失,。

太行蒼蒼,黃河泱泱,,先生之風(fēng),,山高水長!

(王全民 李宏偉 劉吉玲)

責(zé)任編輯: 吉政