文化“軟實(shí)力”為奔小康添“硬核力”

——隰縣文旅融合助推脫貧攻堅(jiān)紀(jì)實(shí)

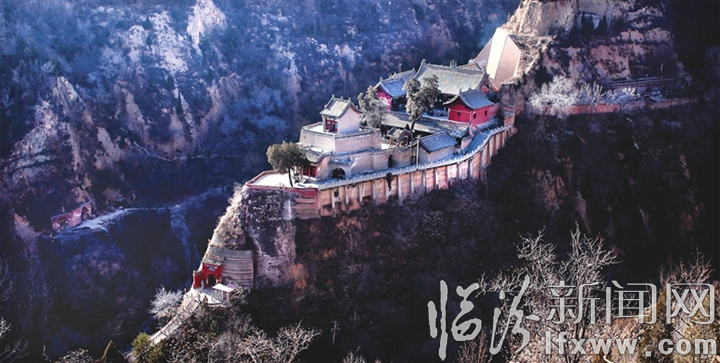

小西天景區(qū)全景

臨汾新聞網(wǎng)訊 每逢四月,漫山遍野的梨花吐蕊綻放,、云漫雪舞,,浩瀚無(wú)邊的花海與藍(lán)天、白云共同勾勒出一幅幅宛若圖畫的“世外梨源”……

早在三千年前,,《詩(shī)經(jīng)·晨風(fēng)》中就有這樣的記載:“山有枹棣,,隰有樹檖”,隰縣便成了無(wú)可爭(zhēng)議的“中國(guó)梨源”,。明清時(shí)期,,隰州大金梨已是朝廷貢品。如今,,“中國(guó)第一梨,,隰縣玉露香”享譽(yù)九州,為美麗梨鄉(xiāng)書寫出新的輝煌,。

始于“梨”,,但不止于此。在曾經(jīng)的“河?xùn)|重鎮(zhèn),、三晉雄邦”,,鳳凰山梵音聲聲,堆金山郁郁蔥蔥,,太和山金碧輝煌,南屏山峰回路轉(zhuǎn),;隰縣人的母親河——紫川河穿城而過(guò),,二十里水景文化長(zhǎng)廊異彩紛呈;紅色文化傳承革命精神,。

地靈則人杰,。清代大臣、清白自持的李呈祥,;康熙年間,,至善至孝的張二酉;感動(dòng)中國(guó)十大人物孟佩杰,;全國(guó)十大見(jiàn)義勇為英雄司機(jī)來(lái)虎平……古往今來(lái),,隰縣一直以“民風(fēng)淳樸、鄰佑相助”著稱,,多少“好人”留下瑰麗篇章,,激蕩起向上向善的磅礴力量。

歷史悠久,、文化璀璨,、風(fēng)光無(wú)限……這就是隰縣。依托著“中國(guó)金梨之鄉(xiāng)”“中國(guó)酥梨之鄉(xiāng)”和“中國(guó)好人縣”,,隰縣縣委,、縣政府積極響應(yīng)國(guó)家全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建號(hào)召,探索和打造旅游產(chǎn)品開發(fā),、“旅游+”,、旅游扶貧相融合的旅游產(chǎn)業(yè)新格局,全面打好“吃,、住,、行、游,、購(gòu),、娛”組合拳,堅(jiān)持守住鄉(xiāng)愁,、守住歷史,、守住生態(tài),,建設(shè)集旅游、休閑,、運(yùn)動(dòng),、養(yǎng)生度假為一體的旅游名縣并在整體脫貧之后為當(dāng)?shù)厝罕姳夹】翟鎏怼坝埠肆Α薄?/p>

萬(wàn)千美景在“梨鄉(xiāng)”。這是一座被人文和山水浸潤(rùn)的古城,,她的故事正穿過(guò)歷史的塵??羁疃鴣?lái)。

以梨為媒 撬動(dòng)旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

隰縣,,是久負(fù)盛名的梨鄉(xiāng),;梨,是大自然對(duì)這方水土的恩賜,。得天獨(dú)厚的自然氣候條件,,北緯37度的黃金地標(biāo),使得這里生長(zhǎng)的梨果具有極其出色的品質(zhì),。早在明清時(shí)期,,隰縣金梨即為皇家貢梨,至今仍有三百年根繁葉茂,、掛果不衰的老梨樹便是佐證,;躍至20世紀(jì)80年代,隨著酥梨,、晉蜜梨等品種的引進(jìn),,開創(chuàng)隰縣梨果種植新紀(jì)元;進(jìn)入21世紀(jì)后,,玉露香梨一躍成為更新?lián)Q代新品種,,更因梨果個(gè)大、果型端正,、果面光潔,、著色性狀好、皮薄,、肉細(xì),、核小、可食率高,、含糖量高等諸多優(yōu)點(diǎn),,被國(guó)家梨產(chǎn)業(yè)體系專家公認(rèn)為“中國(guó)第一梨”,先后榮獲北京奧運(yùn)推薦果品一等獎(jiǎng),、中華名梨北京梨王擂臺(tái)賽金獎(jiǎng),、“中國(guó)大美梨”“后稷特別獎(jiǎng)”“中國(guó)果品區(qū)域公用品牌50強(qiáng)”。

從2000畝發(fā)展到23萬(wàn)畝,,從品牌發(fā)布到全國(guó)知名,,從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)到漂洋過(guò)?!⌒∫活w梨“艷驚四座”,打開了新的發(fā)展商機(jī),。該縣順勢(shì)而為,,借助已形成的以“玉露香”梨產(chǎn)業(yè)為代表的規(guī)模化,、品質(zhì)化農(nóng)業(yè)基礎(chǔ),,在挖掘農(nóng)業(yè)景觀價(jià)值、體驗(yàn)價(jià)值,、休閑價(jià)值以及品牌價(jià)值的基礎(chǔ)上,,舉辦梨花節(jié)、開展梨果采摘體驗(yàn)主題活動(dòng),、培育民宿休閑、梨樹認(rèn)養(yǎng)等業(yè)態(tài),。

待到人間四月天,,萬(wàn)畝梨花齊綻放,怎一個(gè)“美”字了得,!自2011年起,,該縣以梨為媒、以文化為內(nèi)涵,、以系列活動(dòng)為載體,,連續(xù)舉辦了九屆梨花節(jié),三屆采摘節(jié),。屆時(shí),,八方游客匯聚而來(lái),觀賞滿山遍野的梨花美景,,梨花飄雪,,漫天飛舞,藍(lán)天,、白云,、粉蕊、綠野映入眼簾,,宛若置身于桃源美景,。與此同時(shí),以“賞農(nóng)家景,、摘農(nóng)家果,、吃農(nóng)家菜、享農(nóng)家樂(lè)”為“賣點(diǎn)”的采摘節(jié),,著力打造出了隰縣農(nóng)業(yè)觀光旅游品牌,,做大做強(qiáng)旅游文化產(chǎn)業(yè),,加快農(nóng)民增收致富達(dá)小康進(jìn)程。

梨是詩(shī)情,,博是畫意,,梨博園是多少人的夢(mèng)想之旅!為了傳承梨文化,,打造梨品牌,,該縣依托位于城南鄉(xiāng)路家峪村的三百年老梨樹群建設(shè)中國(guó)梨博園,這也是迄今山西唯一的以梨生態(tài)文化為主題的博覽園,。該園共有“百年梨園”“家峪湖”“九曲黃河陣”“珍禽動(dòng)物園”等若干特色游覽區(qū),。

為豐富梨的品種,增加梨博園的觀賞性,,該縣在現(xiàn)有品種的基礎(chǔ)上,,通過(guò)栽植、移植,、嫁接等辦法,,大力引進(jìn)新品種,同時(shí)配套600平方米建設(shè)研發(fā)中心,,把梨博園打造成國(guó)家級(jí)梨品種的開發(fā),、保護(hù)基地,極大地豐富了全縣梨果產(chǎn)業(yè)的宣傳內(nèi)容和內(nèi)涵,,成為突出“梨”主題,、弘揚(yáng)“梨”文化、唱響“梨”品牌的特色景點(diǎn),。2013年4月,,被評(píng)為國(guó)家4A級(jí)景區(qū) 。

這標(biāo)志著隰縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)向文化產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步延伸,,而且為梨果產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展提供了新的空間和機(jī)遇,,對(duì)于優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、推動(dòng)梨果產(chǎn)業(yè)擴(kuò)規(guī)提質(zhì),、帶動(dòng)農(nóng)民增收致富,,推動(dòng)生態(tài)文明和旅游業(yè)發(fā)展具有十分重要的意義。

如今,,說(shuō)到玉露香,,就會(huì)想到隰縣;說(shuō)到隰縣,,就不得不提玉露香,。這一“王牌”不僅是當(dāng)?shù)剞r(nóng)民致富奔小康的“搖錢樹”,也是外界了解隰縣的“最佳途徑”,。該縣延伸產(chǎn)業(yè)鏈,,開展梨產(chǎn)品為主的凍干食品加工,,利用電商公共服務(wù)中心進(jìn)行電商訂貨及“玉露香”梨產(chǎn)品銷售,三產(chǎn)聯(lián)動(dòng),,實(shí)現(xiàn)“農(nóng)旅商”有效融合,,形成全域旅游發(fā)展新模式。

以融為道 打造全域旅游新態(tài)勢(shì)

青山的依靠,、清泉的滋養(yǎng),,豐富而絢麗、獨(dú)特而寶貴的旅游資源,,使這座小城“出落”得柔媚靈秀,、英姿綽約。該縣現(xiàn)有國(guó)家級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位3處,、省級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位2處,、縣級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位29處,共有105處廟宇建筑,,有縣級(jí)以上非物質(zhì)文化遺產(chǎn)36項(xiàng),。

其中,最令人稱絕的當(dāng)屬坐落在城西鳳凰山巔的千佛庵,,現(xiàn)名小西天,數(shù)百年安好無(wú)損,?!扒鷱酵ㄓ奶帲U房花木深”,,整個(gè)寺院依山疊造,、構(gòu)思巧妙、渾然一體,。尤其是大雄寶殿內(nèi)滿堂木骨泥質(zhì)懸塑藝術(shù),,其難度之大、工藝技巧之高,、想象力之豐富難以言喻,,堪稱中國(guó)雕塑藝術(shù)史上的“懸塑絕唱”。

海內(nèi)外游客為此慕名而來(lái),,該縣更是下足了“繡花”功夫:2016年以來(lái),,對(duì)小西天景區(qū)進(jìn)行了提升改造;2018年投資1250萬(wàn)元新鋪設(shè)了小西天景區(qū)旅游公路,、投資100萬(wàn)元實(shí)施了小西天智慧景區(qū)建設(shè),;2017年—2019年先后投資500余萬(wàn)元對(duì)小西天景區(qū)進(jìn)行了綠化;2017年—2019年先后投資1000余萬(wàn)元對(duì)梨博園景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行了提升,;先后投資1300余萬(wàn)元對(duì)陽(yáng)德,、峪里,、竹干、桑灣等旅游示范村進(jìn)行建設(shè),;實(shí)施旅游富民工程,,在陡坡、義泉,、七里腳等村投資375萬(wàn)元新建了停車場(chǎng),、廁所、維修了道路,。

與此同時(shí),,以全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位“小西天”為核心,依托周邊的紫川河和鳳凰山優(yōu)美的自然生態(tài)環(huán)境以及緊鄰縣城主城區(qū)的優(yōu)勢(shì),,通過(guò)對(duì)小西天景區(qū)的景觀整合和挖掘,,保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境,賦予小西天景區(qū)更多的城區(qū)觀光功能,。圍繞小西天進(jìn)行開發(fā)的鳳凰山溫泉文化生態(tài)園,,與小西天文化功能形成互補(bǔ),豐富了旅游產(chǎn)品類型,。

此外,,250萬(wàn)年的黃土地質(zhì)景觀,6000年的黑桑村神農(nóng)嘗谷臺(tái),,2600年的瓦窯坡塬春秋貴族墓葬遺址同樣名聲在外,。位于隰縣午城鎮(zhèn)柳樹溝內(nèi)石礫層之上的午城黃土,是黃土高原黃土地質(zhì)中的一個(gè)標(biāo)志性剖面,,被稱為黃土地質(zhì)中的“金釘子”,。黃土崖連綿成墻,被風(fēng)雨侵蝕后,,有的像金字塔,,有的像西歐城堡,也有似哥特式尖頂教堂,,堪稱地質(zhì)奇觀,。

同時(shí),該縣堅(jiān)持以人為核心的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)理念,,傾力打造“文化教育名縣,、特色旅游城市、晉西商貿(mào)之城,、山水園林名城”,,以“融合”為道,形成了“五縱十一橫”的縣城框架、縣城面積達(dá)到12平方公里,,城鎮(zhèn)化率達(dá)到42.36%,。一川碧水,兩岸錦繡,,20華里水景生態(tài)文化長(zhǎng)廊和濱河大道宛若玉帶,,廣場(chǎng)公園布局合理,城市建筑錯(cuò)落有致,,鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊綠樹環(huán)繞,,實(shí)現(xiàn)了“移步皆是景、舉目滿眼春”,。

不得不提的是,,日前,《國(guó)家林業(yè)和草原局關(guān)于同意江蘇鹽城大縱湖國(guó)家濕地公園等40處國(guó)家級(jí)自然公園新建和范圍調(diào)整的通知》中明確,,隰縣黃土國(guó)家地質(zhì)公園正式取得建設(shè)資格,。這標(biāo)志著隰縣的旅游業(yè)發(fā)展又取得了突破性進(jìn)展。

值得銘記的是,,著名的紅軍東征,、午城戰(zhàn)斗晉西事變、午城戰(zhàn)役等重大革命歷史事件發(fā)生在這里,,決死二縱隊(duì)司令部舊址(毛澤東路居地),、抗敵劇宣二隊(duì)舊址、晉西革命紀(jì)念館“記錄”著曾經(jīng)的烽火歲月,,紅色精神燭照千秋,。

如今,該縣已初步形成了“佛教文化游,、紅色革命游、綠色生態(tài)游”格局,。隨著“一鐵兩高”開通運(yùn)營(yíng),,現(xiàn)代化大交通格局已經(jīng)形成,四通八達(dá),,十分便捷,,后發(fā)優(yōu)勢(shì)指日可待。

以德為根 擦亮美麗古城新名片

好人,,一座城市最美的名片,;品德,一個(gè)城市最深的底蘊(yùn),。隰縣,,“好人文化”更是根深葉茂。

從古至今,,該縣以“民風(fēng)淳樸,、訴訟獨(dú)少,、急公好義、鄰佑相助”之風(fēng)著稱,。千百年來(lái),,優(yōu)秀傳統(tǒng)文化思想浸潤(rùn)了優(yōu)良風(fēng)尚并代代相傳,隰縣好人更是層出不窮,。

歷史上,,古有宋代趙友七世同居,明代蘇四國(guó)割大腿之肉喂母治病的經(jīng)典佳話,。當(dāng)代,,郝英祥半個(gè)世紀(jì)照顧犧牲戰(zhàn)友母親的感人事跡在晉魯大地傳頌;在長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院上學(xué)的隰縣籍學(xué)生袁小平勇斗歹徒犧牲,,被追授為“全國(guó)見(jiàn)義勇為英雄”,;用愛(ài)心和樂(lè)觀撐起殘疾人之家的8歲女孩馮莉清被評(píng)為首屆山西感動(dòng)百姓“鄉(xiāng)村十大愛(ài)心大使”;為特困學(xué)生打造長(zhǎng)效救助機(jī)制的縣關(guān)工委主任解紹亮榮膺“感動(dòng)山西十大人物”稱號(hào),;40年如一日?qǐng)?jiān)守著一座林場(chǎng)的老護(hù)林員武來(lái)貴和為弟弟捐骨髓的許迎輝成為2014年第二季度“山西好人”,;郭珍珍、陳改萍割腎救兒的事跡,,曹翠珍近十年侍候癱瘓大伯子的事跡,,賀西平身患絕癥、堅(jiān)持搞發(fā)明和歌曲創(chuàng)作的事跡更是傳遍隰州大地……

以打造“崇德向上好人縣”為抓手,,以挖掘,、培育、選樹好人為突破口,,把核心價(jià)值觀融入貫穿到各領(lǐng)域,、各階層……近年來(lái),該縣縣委,、縣政府高度重視,,堅(jiān)持以理想信念為核心,抓住世界觀,、人生觀,、價(jià)值觀這個(gè)“總開關(guān)”,挖掘凡人善舉,,選樹道德楷模,。自2011年連續(xù)4屆評(píng)選表彰“感動(dòng)隰縣十大人物”,展示當(dāng)代隰縣人文明和諧,、誠(chéng)信友善的精神風(fēng)貌,,成為引領(lǐng)全縣上下價(jià)值追求、社會(huì)風(fēng)尚的一面旗幟,更是為脫貧致富添足了底氣,。

一大批先進(jìn)典型在全國(guó)叫得響,、全省有名氣,該縣由此被命名為“中國(guó)好人縣”,。通過(guò)開展以德孝為主題的全民思想道德教育活動(dòng),、先進(jìn)事跡報(bào)告會(huì)、道德講堂,、制作好人榜,、組建好人愛(ài)心團(tuán)隊(duì)等方法,增強(qiáng)好人效應(yīng),,進(jìn)一步提升了該縣公民思想道德素質(zhì),、弘揚(yáng)正氣、凝心聚力,,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展,,創(chuàng)出一條能夠適應(yīng)該縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展要求、具有鮮明地方特色,、行之有效的培育和踐行核心價(jià)值觀之路,。如今,“好人縣”的“好人效應(yīng)”如雨后春筍,。短短數(shù)年間,,涌現(xiàn)出了以孟佩杰、來(lái)虎平等為代表的6位“國(guó)字號(hào)”英模,,6名省級(jí)道德楷模,,百余名市、縣級(jí)道德楷模,;國(guó)家級(jí)文明單位1個(gè),,省市級(jí)文明單位22個(gè),好人村28個(gè),,明德館60個(gè)……

從一個(gè)人到一個(gè)村莊再到一座城,,壯舉如歌,好人傾城,。普通的名字,,平凡的人物,,卻演繹著精彩感人的故事,。“隰縣好人”現(xiàn)象讓這座小城充滿溫情,,成為她的又一張嶄新名片,。

以力為勢(shì) 創(chuàng)建全域旅游示范區(qū)

一項(xiàng)項(xiàng)政策規(guī)劃相繼出臺(tái),一場(chǎng)場(chǎng)宣傳活動(dòng)高潮迭起,一件件創(chuàng)新實(shí)踐成效初顯……隰縣正以前所未有的氣魄和速度,、力度,,高標(biāo)準(zhǔn)打造文化旅游戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè),全方位推進(jìn)國(guó)家全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建,。

創(chuàng)建之初,,該縣成立了由縣委書記、縣長(zhǎng)為組長(zhǎng)的全域旅游示范區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組,,制定實(shí)施了《加快推進(jìn)隰縣國(guó)家全域旅游示范縣創(chuàng)建工作實(shí)施方案》,,全面保障全域旅游創(chuàng)建工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。通過(guò)全域規(guī)劃引領(lǐng),、配套資金落實(shí),、旅游人才培育,加大全域旅游政策保障,,高標(biāo)準(zhǔn)編制實(shí)施了《隰縣全域旅游發(fā)展總體規(guī)劃》,,構(gòu)建“一城·兩軸·三鎮(zhèn)·六區(qū)·三環(huán)·七組團(tuán)”的全域旅游空間格局,通過(guò)建立黨政統(tǒng)籌的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制,,深化旅游景區(qū)體制機(jī)制改革,,提升全域旅游治理能力。

圍繞“農(nóng)旅商”融合創(chuàng)新發(fā)展模式,,該縣加大全域旅游政策保障,,強(qiáng)化配套資金落實(shí),加強(qiáng)旅游人才培育,;完善基礎(chǔ)設(shè)施,,構(gòu)建智慧旅游體系、優(yōu)化交通網(wǎng)絡(luò)格局,、開展廁所革命等健全全域旅游公共服務(wù)體系,;龍頭景區(qū)帶動(dòng),整合生態(tài)景觀,,提升城區(qū)觀光功能,,豐富旅游產(chǎn)品類型等優(yōu)化產(chǎn)品供給,培育全域旅游融合業(yè)態(tài),;加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管,,保障全域旅游市場(chǎng)秩序;健全保護(hù)措施,,改善全域旅游資源環(huán)境,。

作為黃河旅游板塊關(guān)聯(lián)區(qū),該縣鼓勵(lì)社會(huì)力量參與旅游宣傳推廣營(yíng)銷,,鼓勵(lì)社會(huì)力量參與旅游宣傳推廣營(yíng)銷,,強(qiáng)化“玉露香”品牌建設(shè),,開展農(nóng)產(chǎn)品線上線下銷售,推進(jìn)隰縣文化旅游電子商務(wù)項(xiàng)目建設(shè),。同時(shí),,于2018年和蒲縣宏源集團(tuán)簽訂了黃河板塊框架協(xié)議,借勢(shì)省,、市旅游發(fā)展提供的平臺(tái)積極構(gòu)建融入黃河文化體系,、與沿黃各縣互聯(lián),實(shí)施品牌融合營(yíng)銷戰(zhàn)略,。

雖然創(chuàng)建全域旅游示范區(qū)工作已取得一定成效,,但該縣沒(méi)有止步于此,而是高瞻遠(yuǎn)矚,,繼續(xù)描繪藍(lán)圖,,定位于充分發(fā)揮特色資源優(yōu)勢(shì),持續(xù)推進(jìn)小西天生態(tài)綜合體工程建設(shè)和紫荊山旅游景區(qū)開發(fā)建設(shè),,加強(qiáng)周邊景區(qū)產(chǎn)品開發(fā)與品質(zhì)升級(jí),;加大農(nóng)旅融合力度,開發(fā)高品質(zhì)鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)品,,從整體規(guī)劃布局上提升鄉(xiāng)村旅游檔次,;以提升城市綜合服務(wù)功能為基礎(chǔ),提高城市服務(wù)產(chǎn)品的規(guī)模,、層次和水平,,滿足旅游發(fā)展對(duì)市政基礎(chǔ)設(shè)施的需求,構(gòu)建隰縣全域旅游發(fā)展新格局,;健全旅游數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)體系,,完善智慧服務(wù)功能,不斷提升重點(diǎn)旅游景區(qū)的信息化接待水平和服務(wù)質(zhì)量,,推動(dòng)景區(qū)智慧化建設(shè),。

此外,隰縣還著眼服務(wù)大局,,圍繞十個(gè)方面下狠功,,即“繼續(xù)推進(jìn)總分館建設(shè),對(duì)全縣村級(jí)文化活動(dòng)場(chǎng)所提檔升級(jí),,整理鄉(xiāng)村文化記憶及非遺成果,、出版保護(hù)名錄,繼續(xù)開展全域旅游示范縣創(chuàng)建工作,,打造5個(gè)鄉(xiāng)村旅游示范村,,完成鄉(xiāng)村文化記憶展廳布展,對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站升級(jí)改造,,推進(jìn)景區(qū)“兩權(quán)分離”改革,,推介宣傳隰縣地方小吃,加強(qiáng)文旅市場(chǎng)的執(zhí)法監(jiān)管”,。深挖整理具有地方文化特色的元素,,形成具有影響力的文化產(chǎn)業(yè)和旅游深度融合,帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,,全力打造中國(guó)金梨之鄉(xiāng),、山西綠色之州、晉西宜居之地,、美麗幸福之都,。

得天獨(dú)厚的地理位置、前所未有的發(fā)展機(jī)遇,、積淀深厚的歷史文化,,隰縣文化旅游業(yè)的發(fā)展已漸入佳境,一幅絢麗壯美的畫卷正徐徐展開……

記者 李靜 閆璟

歷史淵源

隰縣,,古稱隰州,。位于晉西呂梁山南麓、臨汾市西北部,,總面積1415.3平方公里,,轄8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、97個(gè)行政村,、384個(gè)自然村,,總?cè)丝?0.7萬(wàn),其中農(nóng)業(yè)人口8萬(wàn),是國(guó)家級(jí)扶貧開發(fā)重點(diǎn)縣,。

隰縣歷史源遠(yuǎn)流長(zhǎng),,文化底蘊(yùn)深厚。清康熙版《隰州志》載:“州帶泉泊下濕,,故以隰為名,。”建城已有2600多年的歷史,,素有“三晉雄邦”“河?xùn)|重鎮(zhèn)”之美譽(yù),。

公元前17世紀(jì),隰地是殷商屬下的基方部落小國(guó),。周惠王十二年(前665),,晉獻(xiàn)公派士蒍為重耳筑蒲,史稱蒲邑,。戰(zhàn)國(guó)稱蒲陽(yáng),。漢武帝時(shí)置蒲子縣。北周為龍泉郡,。隋朝視晉西為沖要,,開皇五年(585),,廢郡置隰州,繼設(shè)隰州總管府,,開始以“隰”命名,;開皇十八年,下設(shè)隰川縣,;大業(yè)三年(607)改隰州總管府為龍泉郡,,轄隰川、永和,、樓山(今屬永和),、石樓、蒲縣,。唐武德元年(618),,置隰州,屬河?xùn)|道,。宋,、元、明,、清因隰州置,。民國(guó)元年(1912)5月,隰州改隰縣,。

晉西革命紀(jì)念館

晉西革命紀(jì)念館位于當(dāng)年晉西革命斗爭(zhēng)的中心區(qū)域隰縣南郊,,距縣城1.8公里。于2010年12月3日正式對(duì)公眾開放,。該館占地面積5762平方米,,總建筑面積4420平方米。

該館設(shè)有土地革命,、抗日戰(zhàn)爭(zhēng),、解放戰(zhàn)爭(zhēng)三個(gè)展廳(采用照片、油畫,、版畫,、實(shí)物、電子翻書,、投影等形式,,展示圖版畫面580余幅,收集革命文物史料2000余件,,其中珍貴革命文物400件),。

小西天

小西天位于隰縣城西鳳凰山,是全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位,,國(guó)家AAAA級(jí)旅游景區(qū),、山西省風(fēng)景名勝區(qū),。總占地面積為31387平方米,。包括景區(qū)大門,、游客服務(wù)中心、蓮花廣場(chǎng),、次廣場(chǎng)、如意湖,、寺院等,。

小西天寺院,創(chuàng)建于明崇禎二年(1629年),,距今已有400多年歷史,。寺院原名千佛庵,因大雄寶殿內(nèi)有塑像千尊而得名,。后因重門額題“道入西天”,,又為區(qū)別城南另一所明代寺院“大西天”而更名小西天。

小西天因地布景,,結(jié)構(gòu)精巧,,撥奇挺秀,氣勢(shì)非凡,,在古建筑中別具一格,。寺院的東端,為一高聳的弧桐峰,,峰頂筑摩云閣,,閣內(nèi)祀觀音菩薩,外祀奎光文星,,閣下鐘鼓樓南北相對(duì),,站東向的庭院觀賞山川田園,景色迷人,;下院是寺院的主體,,無(wú)梁殿坐西面東,內(nèi)有數(shù)十尊佛像,,為僧人誦經(jīng)的禪堂,,無(wú)梁殿對(duì)面是韋馱殿內(nèi)一尊楠木雕像威武逼真,無(wú)梁殿之上便是大雄寶殿,,它背山而筑,,文殊、普賢二殿左右拱峙,。整個(gè)寺院高低起伏,,左右對(duì)稱,,互相照應(yīng),十分得體 ,。

小西天以明代的彩色懸塑藝術(shù)而聞名,,其精華保存于大雄寶殿。殿內(nèi)彩塑滿布,,除佛壇上的五尊主佛外,,墻壁、檁柱,、屋椽上都塑著數(shù)以千計(jì)的彩塑,。這些彩塑造型生動(dòng)、姿態(tài)各異,,多而不亂,、繁而不雜,高者達(dá)3米多,,小者僅有拇指大小,。全堂彩塑是我國(guó)少見(jiàn)的彩色藝術(shù)群塑,具有不可估量的歷史和藝術(shù)價(jià)值,。更為珍貴的是殿內(nèi)梁架上的彩繪——用瀝粉貼金制作的近似宮廷規(guī)制的龍鳳和璽,,這種彩繪藝術(shù)屬皇家彩繪,造價(jià)昂貴,,實(shí)為罕見(jiàn),。

鼓樓

鼓樓位于隰縣縣城正中心,據(jù)《隰州志》及脊檁下的題記“明萬(wàn)歷四十五年奉直大夫知隰州事儲(chǔ)”,,鼓樓由隰州知州儲(chǔ)至俊創(chuàng)建于明萬(wàn)歷四十五年(公元1617年),,高5.98米的十字門洞上建有高14.31米二層三重檐十字歇山頂?shù)慕ㄖ9臉亲詣?chuàng)建至今已有三百九十多年的歷史,,其梁架結(jié)構(gòu),、牌匾等均為明代原物,歷經(jīng)四百年的風(fēng)雨侵襲而保留至今,,實(shí)為難能可貴,。對(duì)研究古代建筑文化具有很高的歷史、藝術(shù)和科學(xué)價(jià)值,。

2013年,,國(guó)務(wù)院公布為第七批全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。

稿件由隰縣縣委宣傳部提供

統(tǒng)籌:張瑞強(qiáng) 攝影:亞明

責(zé)任編輯:暢任杰