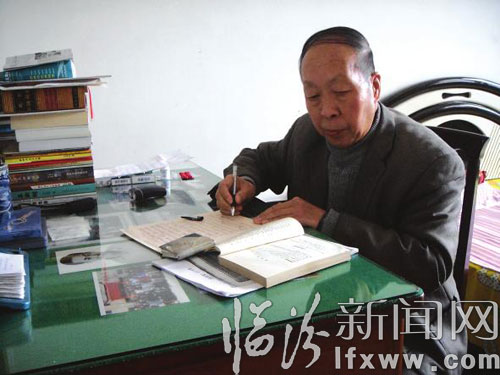

“前幾天從電視臺錄制完《梨園堂》節(jié)目后,,就有不少戲迷朋友給我打來電話,想切磋交流戲曲……”11月5日下午,,原鐵路局退休干部周維藩笑著對記者說,。

看戲 與戲結(jié)緣

今年70歲的周維藩出生在洪洞縣明姜鎮(zhèn)周家莊村,說到戲曲,,老人有說不完的話,。

“由于我的父母喜歡聽戲,所以每逢有廟會時,,他們都會帶著我看戲,。”談到與戲曲的結(jié)緣,,周維藩“帶領(lǐng)”我們進入了那段難以忘卻的記憶里,。

“因為戲曲的故事是文人按照歷史典籍編寫的,我非常感興趣,,但父母怕耽擱我念書,,就不讓我多看,于是我總背著家人偷偷看,,看得多了,,聽得多了,對戲曲里的臺詞和演員的唱腔,、表演,就產(chǎn)生了濃厚的興趣,?!敝芫S藩說,孩童時期的他哪里知道,,這一愛好就是一輩子,,讓他成為了一個真正的鐵桿戲迷。

從此,,無論是蒲劇,、眉戶、晉劇,、京劇,,只要有機會,周維藩就會去看戲,、聽戲,,但說起最喜歡的,周維藩說:還是最喜歡咱們的晉南家鄉(xiāng)戲——蒲劇,聽起來真是過癮!”

不僅喜歡聽戲,、唱戲,,他還有一個愛好就是搜集舊唱片、舊資料,。他的家里就像是一個小型的“戲曲博物館”,,書架上、桌子上,、柜子里,,到處都堆滿了戲曲的書籍和音像資料,特別是他精心收集的蒲劇錄音資料,,有的已經(jīng)成為了稀世孤本,,具有很高的收藏研究價值。

“制戲” 自制報幕

談起戲曲收藏,,老人感慨頗深,。

“一是看,二是聽,,三是說,,大家知道許多演員都沒有留下錄像,只能聽錄音,,有的連錄音都沒有,,只能看資料,所以將這些珍貴的資料保存下來給更多人欣賞,,那就是收藏,。”周維藩說,。

凝望四周,,在他的家里至今仍保留著舊式電唱機、公放機,、音響等設(shè)備,,儼然成了一個專業(yè)的“播音室”。記者發(fā)現(xiàn)老人家的墻壁上至今還掛著保存多年的戲曲掛歷,、戲曲人物臉譜;書架,、桌子、案頭上到處都堆滿了與戲曲有關(guān)的書籍和音響資料,,就連手機上也掛上了戲曲臉譜掛件,。

多年來,周維藩堅持收藏,,并持之以恒,。他走遍臨汾,、西安、太原等城市的大小書攤,,收藏到上世紀二三十年代到“文革”前的民間蒲劇唱片資料幾十張,,以及文字、音響資料百余件,,并將其中的40多盤磁帶穿插“報幕說明”,,進行分類整理。每當收集到一個唱段,,他總會親自撰稿編寫資料,。從錄音產(chǎn)生的背景、劇目,、主演以及伴奏樂隊均都有詳細介紹,,他還擔當起了主持人的報幕工作,在片頭進行播放,。

采訪中,,周維藩拿出了一盤自己翻制報幕的蒲劇唱片?!跋旅嬲埓蠹倚蕾p王秀蘭的選段《藏舟》,。”接著,,高亢悅耳的唱腔回蕩在客廳里……

而談起收藏的初衷時,,周維藩笑著說,一是因為自己的愛好,,另一個是他希望能為保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)做點貢獻,。

品戲 執(zhí)著“尋跡”

在四處尋找資料的時候,周維藩更加深了對蒲劇的了解和熱愛,。當知道哪位名家有散落在民間的唱本或唱片時,,他常常寢食難安,四處打?qū)?。在了解到抗?zhàn)時期大批名藝人都活動在韓城、河陽,、大荔(古同州),、朝邑、渭南,、西安等地時,,他都會專程跑到這些地方,通過找老藝人或曾在文化部門工作的人,,獲取線索,,從他們手中了解、獲取蒲劇資料。

同時,,無論走到哪里的古玩市場,,周維藩也都不會錯過。運城,、西安,、太原等地的淘寶市場,留下了他的足跡,。有一次,,他在運城巧遇筱月來師傅的《黃鶴樓》唱片,對方開價一百元,,他不假思索地答應(yīng)了,。

翻看著收藏的一盤盤磁帶、光盤,,周維藩陶醉地說:我收藏的這些蒲劇資料,,可以從視覺和聽覺上讓一些老觀眾找到上世紀五六十年代蒲劇鼎盛時期的那段不尋常的感覺,同時也可讓新一代的年輕人品味一下老一輩藝術(shù)家們的演唱風格,,我覺得這是一件非常有意義的事情,。”“收藏是我的業(yè)余愛好,,這些愛好豐富了我的精神世界,。

希望有共同愛好的人能與我一起研究。同時,,希望這些資料能給蒲劇藝術(shù)事業(yè)乃至我省的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的研究工作起到填補作用,。”(文/圖記者 成華 亢亞莉)

責任編輯:李甲