▲陶寺遺址

2022年7月21日,,由山西省文物局和中國社會科學(xué)院考古研究所主辦的“經(jīng)天緯地 照臨四方——中國文明起源的陶寺模式”學(xué)術(shù)研討會在山西太原召開,。

此次會議正是為了集中探索中原地區(qū)最早進(jìn)入初級文明階段的都邑性城址——陶寺遺址,,并展示其豐碩的考古成果,,如:空前規(guī)模的城址、氣勢恢宏的宮墻,、布局規(guī)整的墓地,、世界上最早的觀象臺,、迄今為止最早的文字、成組成套的禮器......

最初的中國

自古以來,,陶寺遺址就是當(dāng)?shù)厝诵哪恐械纳袷ブ?。根?jù)拍攝的航片顯示,千百年來,,附近的村莊不管怎樣發(fā)展變遷,,一直呈包圍狀把陶寺遺址緊緊地環(huán)抱起來,而很少占壓,。

冥冥之中,仿佛有種神奇的力量保護(hù)著這片古老的都城遺址,。

400多萬平方米的遺址內(nèi),,城址就占據(jù)了280萬平方米,宮城近13萬平方米,。整個遺址功能區(qū)分清晰,,布局講究,墓葬等級分明,,儼然已經(jīng)具備了國家的基本形態(tài),。

許多學(xué)者認(rèn)為,陶寺就是典籍里記載的“堯都平陽”,,根據(jù)多年的發(fā)掘成果來看,,陶寺社會貧富分化懸殊,少數(shù)貴族聚斂了大量財(cái)富,,形成了特權(quán)階層,。社會發(fā)展到這個時候,國家雛形已經(jīng)形成,,文明社會已經(jīng)來臨,。

陶寺遺址,就是早期中國的典型代表,。

全國只有陶寺遺址附近的方言,,稱太陽為“堯王”。是巧合,?還是文明的傳承,?又或者是某種特定崇拜?百姓口中代代相傳的偉大的君王堯,,究竟有沒有建造過偉大的都城,?

2018年,在陶寺遺址宮城的城墻上,,考古人員驚喜地發(fā)現(xiàn)了殘留下來的“闕樓”式門址,。

高大的闕樓,,一向被稱為禮儀之門。兩處高大的闕樓從宮城的南城墻上延伸出去,,模式竟然和隋唐時期洛陽城應(yīng)天門闕樓的樣式相像,。以至于后來的紫禁城午門,也沿襲著這種4000多年前的闕樓模式,。

高大的闕樓門址顯示著宮城內(nèi)的宏偉,。宮殿之上,僅僅一個主殿,,面積就達(dá)到了540多平方米,。宮城外的窖穴儲藏著國家的糧食,窖穴直徑達(dá)5米,,深度7米,,內(nèi)置螺旋形坡道可直達(dá)底部。這些大型窖坑,,幾乎和隋唐時期洛陽的含嘉倉一模一樣,。

經(jīng)過40多年的發(fā)掘,陶寺遺址已經(jīng)是很多學(xué)者認(rèn)定的堯舜時代的都城,?!爸腥A文明探源工程”首席專家王巍認(rèn)為:沒有哪一個遺址能像陶寺遺址這樣,全面擁有文明起源形成的要素和標(biāo)志,。陶寺遺址在年代,,地理位置以及它所反應(yīng)的文明程度等方面都與堯相當(dāng)契合,是實(shí)證5000多年中華文明歷程的重要支點(diǎn)和基石,。

王墓里的中國龍

陶寺遺址的墓地是黃河流域最大的一處,。40多年的發(fā)掘表明,4000多年前,,這里的社會已經(jīng)出現(xiàn)了嚴(yán)重的兩極分化,。和數(shù)量眾多的普通人的墓葬不同,貴族大墓相對較少,,規(guī)格很高,,陪葬品也特別豐富。

1980年,,在M3016大墓中,,一個圓形的特殊陶器顯露了出來。這不是一個普通的陶盤,,盤子的中心,,栩栩如生地彩繪著一條盤龍。

4000多年前,,陶寺就擁有了較為先進(jìn)的天文歷法,,并且有了世界上最早的觀象臺。

考古人初次發(fā)現(xiàn)13塊弧形排列的夯土柱基時,,被這一排“墻不像墻,,路不像路”的奇特組合,搞得摸不著頭腦,。

根據(jù)《尚書·堯典》的記載,,堯帝時期的天文學(xué)十分發(fā)達(dá),天文歷法關(guān)乎農(nóng)業(yè)生產(chǎn),,已經(jīng)成為王權(quán)的一部分,,觀象臺是都城必備的建筑。

這13根奇特的石柱,,會不會是4000多年前的觀象臺呢,?

通過多年的摸索求證,模擬觀測,,考古人員終于發(fā)現(xiàn)了觀象臺的秘密,。原來,先民是通過觀察柱子的觀測縫,,塔兒山的日出方位,,來確定季節(jié)和節(jié)氣的。從第2個觀測縫看到日出為冬至日,,第12個觀測縫看到日出為夏至日,。春分和秋分均從第7個觀測縫看到日出,。

▲陶寺遺址觀象臺復(fù)原

這是世界上最早的觀象臺,也是中國24節(jié)氣的祖源,。它比英國的巨石陣觀測臺,,還要早上500年。

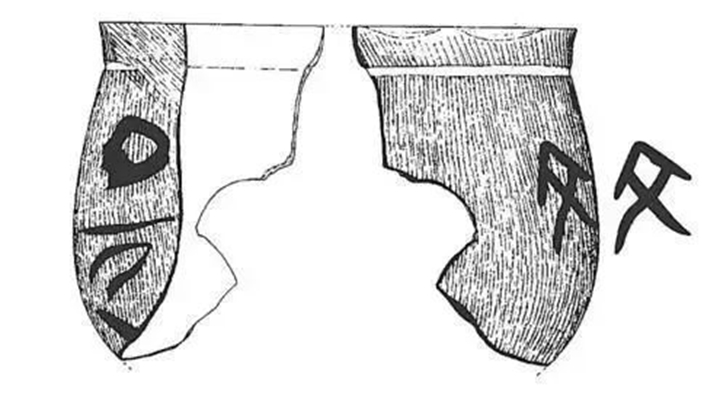

神秘的朱書文字

1984年在陶寺遺址灰坑H3403的發(fā)掘中,,一個殘破的扁壺上,,用朱砂寫著的兩個“字”,引起了極大的轟動,。

其中一個紅色的文字爭議不大,,很多學(xué)者認(rèn)為他和甲骨文的“文”字非常相似。

爭議比較大的第二個字,,究竟是“堯”字還是“昜”字,,目前尚無定論。

雖然只是兩個簡單的字,,卻是中國明確發(fā)現(xiàn)的最早的文字,。比成熟的甲骨文早了約800年。

“禮樂文明”的初步形成

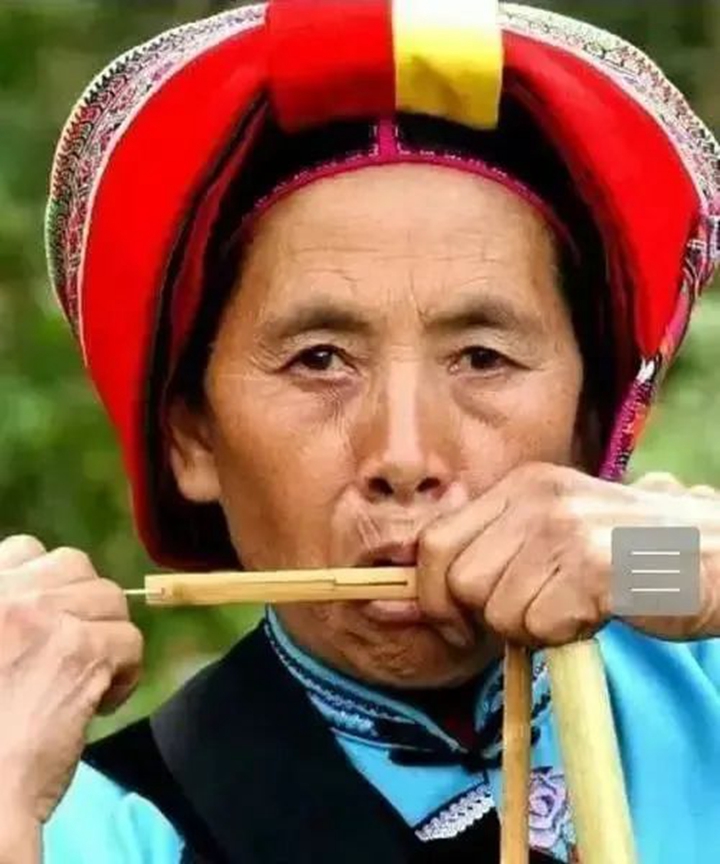

陶寺遺址出土的29件樂器,,包括鼉(tuo)鼓,、土鼓、特磬,、陶鈴,、銅鈴、口弦琴等,。鼉鼓和特磬組合是迄今為止所知同類樂器中最早的,。

銅鈴,是中國目前發(fā)現(xiàn)最早的金屬樂器,??谙仪伲侵袊钚〉拿褡鍢菲?,直到今天,,羌族、蒙古族,、彝族,、鄂倫春族還在使用。

鼉鼓這種用鱷魚皮蒙的鼓,,只出現(xiàn)在王級大墓里,。土鼓也是基本如此。其中,1對鼉鼓,,1件石磬,,1件土鼓,都是呈固定組合安置于貴族墓的墓主左下側(cè),。鼉鼓和特磬組合更是傳承到了商周,,成為貴族獨(dú)有的陪葬之器。

陶寺還出土有玉鉞,、玉琮,、玉璧、玉圭等玉禮器,,它們和上述樂器共同表明“禮樂文明”在此時就已經(jīng)初步形成,。

2002年秋,在陶寺遺址中期大墓M22中發(fā)現(xiàn)豎立著一根木桿,,上面涂有黑,、綠色和紅色標(biāo)記的漆,引起了考古工作者對“圭表”的考證,。

圭表是我國古代度量日影長度的一種天文儀器,,可以測日影定地中,決定都城選址,;可以進(jìn)行大地測量,,認(rèn)知版圖和天下的實(shí)際范圍與幅員;還可用以制定歷法,。

研究證明,M22大墓中發(fā)現(xiàn)的木桿就是圭尺,。陶寺圭尺的發(fā)現(xiàn),,也恰恰說明中國古代天文測量使用的圭表儀器,最早出現(xiàn)于距今4100年前的陶寺文化中期,。

▲陶寺遺址出土圭尺

由此看來,,陶寺遺址是迄今為止國內(nèi)發(fā)現(xiàn)的集城墻、宮殿,、墓地,、樂器、觀象臺,、大型倉儲區(qū)等各項(xiàng)功能要素齊備的早期都城遺址,。

種種考古跡象也都表明,早在4000多年前,,陶寺就進(jìn)入了國家階段,,邁入了文明社會。第一,陶寺文化時期不是一個平等的社會,,而是出現(xiàn)了嚴(yán)重的社會等級分化,。比如前面提到的墓葬差別,實(shí)際上反映了墓主人社會地位的高低,。第二,,陶寺文化與社會出現(xiàn)了“王”這一最高統(tǒng)治者,意味著王權(quán)為主的國家出現(xiàn),。第三,,在陶寺社會,禮制初步形成,,并成為社會制度的精髓傳繼后世,。第四,陶寺社會所創(chuàng)造的物質(zhì)和精神文明多為夏,、商,、周及其后世繼承發(fā)展,與之一脈相承,。

可以說,,陶寺就是“最初中國,華夏主脈”,。

責(zé)任編輯:暢任杰