(資料照片)

洪洞書調(diào)又稱“洪洞地方書”或“四音子書”。洪洞書調(diào)至遲在清末期道光年間(1850年前后)就已經(jīng)十分盛行,。

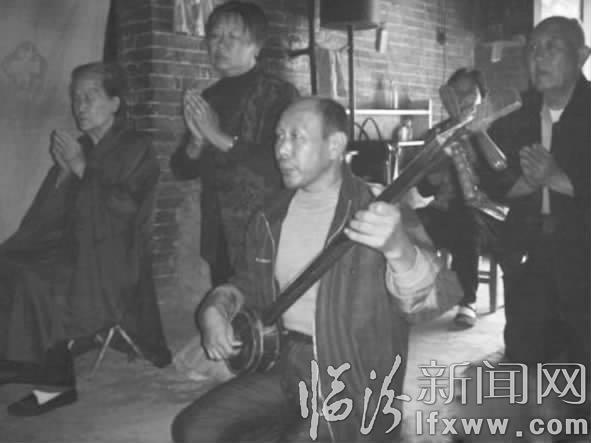

洪洞書調(diào)的早期表演形式主要為一人自彈三弦,,采用洪洞方音表演,說唱相間,,以唱為主,。唱腔屬板腔體,基本曲調(diào)為上下兩句體的結(jié)構(gòu),,由當(dāng)?shù)氐拿耖g小調(diào)發(fā)展而成,。后來衍生出平板、慢板,、緊板,、踏板等板式和哭腔、喜腔等特色唱腔,,以及用于開書的“引子”和落腔的“落板”等,。民國初年,出現(xiàn)了二人說唱或一人說唱,、多人伴奏的演出方式,。

伴奏樂器除了三弦,增用了打琴(揚琴)和單扇镲等,,有了“洪洞琴書”的別稱,。約從1905年左右起,藝人李德云(藝名李仙)開始采用四胡伴奏,,從此四胡逐漸代替三弦成為主奏樂器,。 據(jù)《臨汾非遺名錄》

責(zé)任編輯: 吉政